(1)意匠登録とは何ですか?

意匠登録とは、新規性や創作性を持ったデザインに対して特許庁によって行われる行政処分の一つです。この処分を通じて、そのデザインに対する意匠権が発生します(意匠法第20条第1項)。

デザインが審査に通るためには、そのデザインが新しく、世にまだ公開されていないものであること、また、既存のデザインから容易に導き出されるものでないことなどが必要とされます。

審査が通った場合、特許庁から登録査定が行われ、その旨が出願人に通知されます。出願人が登録手続と登録料の支払いを行うと、特許庁によって正式に登録が行われ、意匠権が発生します。

意匠権は、登録されたデザインを持つ製品の製造や販売を行うことができる権利を意味します。この権利を持つ者以外が、登録デザインに関連する製品を製造や販売した場合、意匠権者は差止請求や損害賠償請求などの民事的な救済措置を取ることができ、加えて、罰金や禁錮刑などの刑事的な救済も可能です。

(2)意匠登録の要件

意匠とは何を意味しますか?

意匠法に定める意匠とは次の通りです。

意匠法 第2条第1項

この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

引用元:意匠法第2条第1項

意匠法 第2条第2項

前項において、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であつて、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。

引用元:意匠法第2条第2項

意匠法における「意匠」とは、具体的な物品やその一部に関連する形状、模様、色彩などのデザインのことを指します(意匠法第2条第1項)。重要な点として、意匠は物品自体のデザインでなければならず、単なるモチーフや抽象的なデザインでは保護されません。

さらに、意匠が保護されるためには、工業的に利用可能でなければなりません(意匠法第3条第1項柱書)。これは、そのデザインが機械的または手工業的な生産プロセスによって繰り返し生産され、量産されるものであることを意味します。一点ものの芸術作品など、量産されないものは、著作権で保護されることが一般的で、意匠としては登録されません。

意匠には、画面デザインも含まれます。例えば、コンピュータの表示画面上に表示されるアイコンなどのデザインが、意匠として保護されることがあります(意匠法第2条第2項)。

また、意匠は視覚を通じて美的感覚を刺激するものである必要があります(意匠法第2条第1項)。これは、人々が目で見て美しいと感じるようなデザインでなければならないことを意味します。したがって、物品の内部構造など、通常の方法では目で観察できないものは、意匠として登録することはできません。

さらに、文学、学術、音楽などの領域に属する思考や感情の創造的表現は、原則として意匠としては保護されません。これらは著作権法の下で保護されるべきものです。

(1) 物品の形状のデザインについて

図1 物品の形状のデザインの例

ここでは、例としてタブレット型コンピュータのデザインを挙げます。このデザインにおいては、タブレットの左側部分に親指の付け根を適合させ、誤って落としてしまう可能性を軽減するための突起部分が配置されています。

このようなケースでは、形状だけを指定し、模様や色彩については特定しない形で出願が可能です。

図2 物品の形状と模様を結合したデザインの例

こちらの例では、先ほど説明した物品の形状に加えて、模様が追加されています。このケースでは、物品に付与された模様が変更されると、変更後の模様が別の意匠のデザインとして非類似と判断される可能性があります。

すなわち、形状と模様を結合したデザインは、「形状に対して模様という制約が付与されたもの」と解釈されることがあります。模様を加えることでデザイン自体はより際立ちますが、一方で模様を付加することにより権利範囲が狭まることも考えられますので注意が必要です。

図3 物品の形状と色彩を結合したデザインの例

意匠法においては、色は既に存在していたものであり、新規性という権利付与の条件を満たさないとされています。そのため、色だけが異なるデザインの場合、基本的には類似したものとして扱われます。

しかし、色彩に特色がある場合、例えば段階的に色彩が変化するような場合などは、デザインの一部として認識されます。そのため、色彩が異なるだけで形状が同一でも、別の意匠として扱われることがあります。

図4 物品の形状と模様・色彩を結合したデザインの例

図4の場合、物品の形状に加えて、模様と色彩を一緒に出願することが可能です。ただし、図2のケースと同様に、ここでは「物品の形状」に「模様」と「色彩」の制約が付与されたものと解釈されることがある点に注意が必要です。

模様と色彩を組み合わせることで、デザインは非常に特徴的なものになりますが、その一方で、権利の範囲が限定される可能性もあるため慎重な対応が必要です。

図5 物品の部分のデザインの例

タブレット型コンピューターは既に多くのデザインが市場に出ており、図5で点線で示されているようなタブレット型コンピュータのデザインは一般的で、これだけで保護されるべき独自性があるとは言えません。

そこで、親指の付け根がかかる部分に焦点を当ててデザインの特徴を主張するアプローチが考えられます。このケースでは、図で実線で示されている部分を「部分意匠」として保護を求める出願を行うことができます。

意匠登録制度制定の道のり

1888年:意匠条例の制定

意匠の登録制度は意匠条例に始まります。この意匠条例によって、工業的に利用可能な形状、模様、色彩のデザインに対する意匠登録が可能となりました。出願された内容が審査され、それに基づいて意匠権が発生するという現在の制度の原型がこの時点で設けられました。また、独占期間は3年、5年、7年、10年の4つの選択肢が用意されていました。

1899年:意匠法の制定

明治32年には意匠法が制定され、意匠権によるデザインの独占期間は一律10年とされました。その後も何度かの改正が行われています。

1988年:部分意匠制度の導入

物品全体だけでなく、物品の一部分に対してもデザインの保護が可能となる「部分意匠制度」が導入されました。

2007年:現行の意匠法施行

現行の意匠法は、新たに生み出されたデザインをその創作者の財産として保護する、という原則をこれまで通り保っています。これは、デザインの創作を刺激し、産業の成長に寄与することを目指しています。

意匠登録による利点:

排他性を持つ独占権

意匠が登録されると、意匠権が権利者に与えられます。意匠権者は意匠を実施する権利を占有することができ、他者がそれを実施することを排除したり、他者に実施権を許諾することが可能となります。

また、意匠権の存続期間は登録日から20年と定められています。商標権の場合は、更新手続きによって権利の存続期間を更新することが可能ですが、意匠権にはそのような更新制度は設けられていません。これはデザインが20年経過すると、一般に公開され、広く利用できるようになることを意図したものです。

意匠の保護として、意匠権者は以下の権利を有します。

1. 差止請求権:意匠権者は、第三者が登録意匠あるいはそれに類似したデザインを無断で製造・販売する行為を止めさせることができます。さらに、侵害物排除請求権を用いて、意匠権に抵触する製品の破棄を侵害者に対して求めることが可能です。予防行為差止請求権を利用すれば、侵害を未然に防ぐための設備の除去などを侵害者に求めることもできます。

2. 損害賠償請求権:意匠権が侵害された場合、その損害に対する賠償を請求することができます。ただし、この損害賠償請求権は3年の時効があるため、侵害の事実を発見した際は放置せずに速やかに行動することが重要です。

3. 名誉回復措置請求権:侵害者が粗悪品を販売するなどして意匠権者の信用を損なった場合、意匠権者は侵害者に対して名誉の回復を求めることができます。これには新聞等に謝罪広告を掲載させるなどの措置を請求することも含まれます。

意匠登録のためには、特許庁への意匠登録出願が必要であり、その出願が審査に合格するためには以下の要件を満たす必要があります。

1. 「新規性」: 出願される意匠は新規でなければなりません。すなわち、既に世の中に知られているデザインについては審査に合格することはありません。意匠法は新たなデザインの創作とそれに伴う産業活動の発展を目的としており、そのためには新しい意匠を保護することが求められます。

2. 「創作非容易性」: 審査に合格するための意匠は、容易に創作できないものであることが必要です。既存のデザインから簡単に導き出されるような意匠に対しては、独占権が与えられず、自由なデザインの創作活動が阻害されることを避けるために、創作性が低いと判断される意匠は登録が認められません。

3. 「先願主義」: 同じ内容のデザインに関する出願が複数存在した場合、最初に特許庁に出願した者が意匠権者となる先願主義が採用されています。これにより、誰が本当の権利者であるかを簡単に判断することができます。したがって、意匠権を得るか否かは、他人より早く出願しているかどうかに左右されます。

意匠登録出願は、一つの出願ごとに一つの意匠に対するものであるべきです。これを「一意匠一出願」といいます。複数のデザインを一つの出願に含めることは許可されていません。

一部の例外として、「組物の意匠」として認められる場合があります。これは、一定の要件を満たす複数の物品を組み合わせて一つの意匠として登録することが可能であることを指します。

また、意匠として認められないものも存在します。特許庁に意匠登録出願を行ったとしても、以下のような物は審査に合格しません:

– 無体物:概念やアイデアなど形状を持たないものは、意匠としての形態性を満たしません。

– 形状がないもの:意匠登録の条件は形状を持つことです。したがって、形状がないものは登録の対象になりません。

– 不動産:一品一様の性格が強い不動産は、工業的に量産可能なものではないため、意匠として認められません。ただし、量産可能な建築用材料などは登録の対象となります。

– 固体以外:液体や気体、放電現象など、一定の形状を持たないものは登録の対象になりません。

– 肉眼で見えないもの:原子構造や分子構造、微小構造など、肉眼で見えないものは意匠として認められません。

– 粉状物、粒状物:一つひとつの形状が肉眼では識別できない粉状物や粒状物も、意匠として認められません。

– 外部から見えないもの:外部から見ることができない、または破壊しなければ観察できないものも対象外です。意匠法は物品の外部形状を保護するため、機械の内部構造などは登録の対象になりません。

この情報はとても詳しく、手続きのフローをよく理解できますね。ただし、これらの手続きは専門的な知識や経験を必要とすることが多く、難易度が高い場合もあります。また、実際の手続きは変更される可能性もあるため、具体的な手続きを進める前には、必ず専門家や法律家に相談し、最新の情報をご確認ください。

以上の手続きは一般的な流れを説明したものであり、特定のケースや状況に対する具体的なアドバイスを提供するものではありません。専門的な意匠登録に関するアドバイスを必要とする場合は、専門家に相談してください。

また、意匠登録出願の成功は、準備と計画によって大きく左右されます。そのため、出願前に十分な調査と検討を行い、出願書の作成に十分な時間と注意を払うことが重要です。

(3)意匠の登録プロセス

登録までに求められる手順

意匠の登録プロセスは以下のように進行します。

(1) 既存の意匠登録をチェック

意匠を登録する場合、同様のデザインが既に登録されていると、あとから同じようなデザインで意匠登録を申請しても審査で合格は難しいです。だから、意匠登録を申請する前には既存の登録済み意匠の確認が大切です。

既存の意匠登録を調査するためには、特許庁のJ-PlatPat(特許情報プラットフォーム)を使用し、インターネットを通じて無料で調査が可能です。

この無償のデータベースを活用して、既に存在する意匠登録に問題がないかを確認します。

(2) 申請書の調製

意匠登録申請のためには、デザインを示す図面を準備する必要があります。一般的に、正面、背面、上面、下面、右側面、左側面の合計6枚の図面を同じ縮尺で用意します。

意匠全体をより理解しやすくするため、必要に応じて斜視図を付けることもあります。

ただし、申請書に記述する意匠は、特定の商品から独立したモチーフとしてのデザインだけの登録申請は認められないことをご留意ください。

さらに、申請後は基本的に、登録申請時に提出した図面を修正することはできません。そのため、後で修正する必要がないよう、各図面と商品とが一致していることを確認し、図面を作成します。

(3) 申請書の提出

意匠に関する物品などを申請書に記載し、登録を受けようとする意匠の図面を添付します。

意匠登録申請の申請書は、東京・虎ノ門の特許庁に提出します。直接持ち込んでもよいし、郵送でも可能です。

また、電子データとして電子申請を行うことも可能です。ただし、電子申請を行う場合は、事前に必要なシステム環境を準備しておく必要があります。

(4) 特許庁による審査

意匠登録申請が行われると、特許庁では申請書が適切にまとまっているかを確認する形式審査が実施されます。

申請書に不備があった場合、特許庁から修正を求める指示が出されます。この指示には応答期間が設けられており、期間内に対応しないと申請は却下されます。特許庁からの指示があった場合は、必ず応答するようにしましょう。

形式審査が合格となると、次は実質審査が行われます。

審査官による実質審査は通常、約半年程度かかります。早い場合は5ヶ月程度で審査結果が通知されます。

意匠法上、登録できない理由があると、審査官からその理由を示し、意見を述べるように意匠登録申請者に要求されます。

意匠登録申請者は、指定された期間内に意見書や修正書を提出し、審査官の判断に反論することが可能です。

意見書の提出などにより、全ての拒否理由が解消された場合は、審査に合格となります。

しかし、一つでも解消できない拒否理由が残ると、申請全体が拒否審査となります。

なお、拒否審査になった場合でも、拒否審査不服審判を通じて、審査結果に対する異議を唱えることが可能です。

(5) 審査通過時

審査結果が合格となった場合、特許庁から申請者へ登録査定の謄本が送付され、これにより審査は完了します。

(6) 登録料の納付

審査が合格した後は、登録料の納付が必要となります。登録料を納付することで、特許庁における意匠権の発行手続きが始まります。

(7) 意匠権の発行

意匠権は特許庁の設定登録によって発行されます(意匠法第20条第1項)。実務上は、意匠登録が完了した時点で意匠権が発行されるとされます。

意匠登録証が意匠権者に郵送された時点で、意匠権が発行されたことが明らかになります。

意匠登録証に記載されている登録日が意匠権の有効期間の開始日であり、その日から20年間、意匠権が有効となります。

(8) 意匠権の維持

登録料が尽きる年度よりも前に、毎年の意匠登録料を納付することが必要です。毎年の登録料を納付しないと、意匠権が消滅してしまうので、注意が必要です。

(4)意匠登録制度の特徴

意匠登録と商標登録の相違点

意匠登録を利用すると、製品の見た目のデザインを保護することが可能となります。ただし、意匠登録では、製品とは無関係なデザインモチーフの保護はできません。

例えば、デザインモチーフだけを取り出して商品に添付する場合、商標登録が適用されます。

商標登録を利用すると、デザインを含むエンブレムを商品の表示として使用することが可能となり、特定の製品形状に限定されることはありません。

ただし、商標登録の目的はデザイン保護ではないため、デザインそのものを保護したい場合は、最初に意匠登録を検討することが適切です。

「デザイン商標」や「意匠商標」という言葉が耳に入ることもありますが、意匠登録は意匠法で、商標登録は商標法で保護される内容なので、混同しないように注意しましょう。

意匠登録と特許・実用新案との違い

意匠登録はデザインの保護を目的としていますが、特許や実用新案はアイデアそのものの保護を目的としています。

特許や実用新案の登録が難しいケースでも、デザインの観点から見れば、意匠登録を達成することは十分に可能です。

さらに、同一の物品に対して、意匠権と特許権の双方が発生する場合もあります。

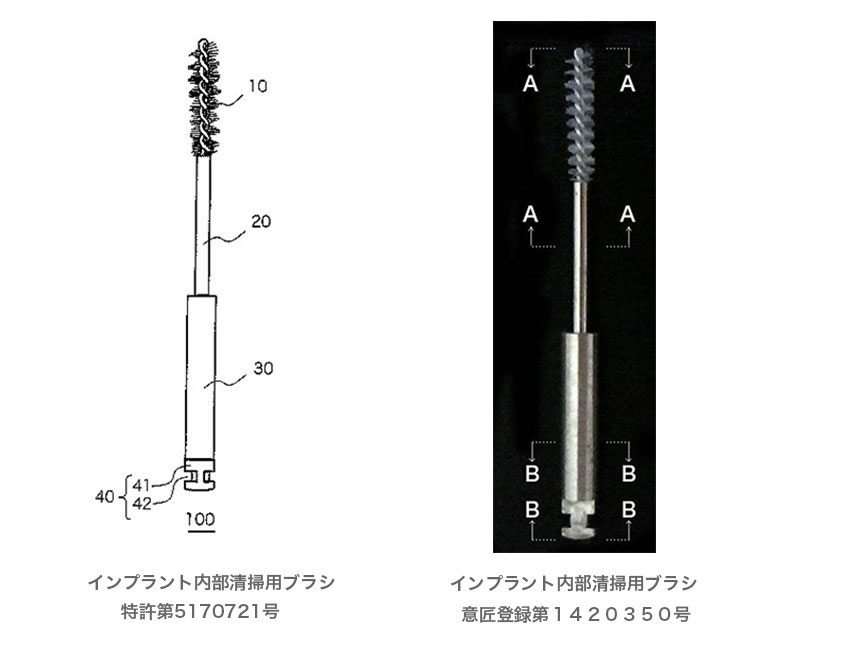

これは、実際にファーイースト国際特許事務所で、意匠権と特許権の双方を取得した具体例です。

図6 特許権と意匠権が同時に適用される物品の事例

上述の例では、インプラントの内部を清掃するためのブラシに対して、技術的なアイデアを反映した左側の特許権と、デザインの観点からみた右側の意匠権が、それぞれに設定登録されています。

このように、意匠登録と特許、実用新案を組み合わせて権利化することも可能ですし、ネーミング部分は商標登録によって保護することもできます。

(5)意匠登録に関するよくある質問

Q: 「意匠登録」とは何ですか?

A: 意匠登録とは、新規性と創作性を有する形状、模様、色彩を一体とした工業製品のデザインを保護する制度です。具体的には、該当のデザインを登録した人だけがそのデザインを使用する権利を得ることができます。

Q: 意匠登録のメリットは何ですか?

A: 意匠登録の最大のメリットは、他人による模倣や不正使用を防ぐことができる点です。登録された意匠は、登録者だけが使用することが許され、他人が同様のデザインを使用した場合、侵害となります。これにより、独自のデザインを守ることが可能となります。

Q: 意匠登録の対象は何ですか?

A: 意匠登録の対象は、形状、模様、色彩を一体とした工業製品のデザインです。ただし、新規性と創作性が求められます。また、単なる技術的な機能を有するデザインは、登録対象とはなりません。

Q: 意匠登録の有効期間はどのくらいですか?

A: 意匠登録の有効期間は、登録日から20年間です。ただし、毎年の登録料の支払いが必要で、支払いがないと登録が失効することもあります。

Q: 意匠登録の手続きは複雑ですか?

A: 意匠登録の手続き自体は特許庁に必要な書類を提出することで進行しますが、登録を適切に進めるためには専門的な知識が必要です。登録にあたっては、意匠権に詳しい特許事務所などに相談することをお勧めします。

ファーイースト国際特許事務所

所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247