1. 江戸時代から受け継がれた果物へのこだわり

千疋屋の始まりとは

千疋屋の歴史は江戸時代にまで遡ります。1834年、初代の大島弁蔵が「水菓子安うり処」という看板を掲げて、ぶどうやびわ、柿などの果物と野菜を販売する店を開きました。弁蔵は武蔵国埼玉郡千疋の郷、現在の埼玉県越谷市の侍だったことから「千疋屋弁蔵」を名乗り、これが後に屋号となりました。

創業当初は庶民向けの店でしたが、2代目文蔵の時代に転機が訪れます。大店の娘であった妻の縁で著名人が顧客として訪れるようになり、次第に高級品を扱う店へと変貌していきました。やがて徳川家の御用商人となり、店は大いに繁盛することになります。

3代目の代次郎は近代化を推進し、外国産果物の輸入や国産品の品質改良に取り組みました。そして日本初となる果物専門店を創立し、千疋屋は新たな時代を迎えることになります。

3つの千疋屋への分化

明治時代に入ると、1881年に中橋店、1894年に銀座店がのれん分けされました。

これらは現在の京橋千疋屋と銀座千疋屋となっています。最盛期の明治時代には7〜8店舗が存在していましたが、関東大震災と戦争の影響で多くが閉店を余儀なくされました。

現在営業している千疋屋の店舗は、千疋屋総本店、京橋千疋屋、銀座千疋屋のいずれかの支店として展開されています。これら3社はそれぞれ独立した会社として運営されていますが、千疋屋ブランドを守るため、協調関係を保ちながら事業を継続しています。

歴史的な出来事の影響を受けながら、お店がずっと続いてきたと思うと、本当にすごいね。

2. それぞれの「千疋屋」の商標について

千疋屋総本店の商標

千疋屋総本店は複数の商標を登録していますが、特に印象的なのが2023年に刷新されたロゴマークです。商標登録第6737154号として登録されているこのマークは、ブランドアイデンティティの再構築の一環として生まれました。

特許庁の商標公報・商標公開公報より引用

デザインには美しい女性の横顔に千疋屋(SEMBIKIYA)の頭文字「S」が組み合わされています。この女性はギリシャ神話に登場する収穫の女神デーメテールで、大地の恵みを象徴する存在として選ばれました。伝統を守りながらも現代的な感覚を取り入れることで、幅広い世代に愛される店を目指す姿勢が表現されています。

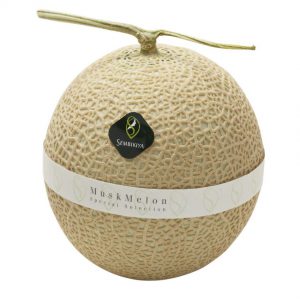

千疋屋総本店を代表する商品であるマスクメロンも「SEMBIKIYA Musk Melon Special Selection」として商標登録されており、品質への強いこだわりを示しています。

特許庁の商標公報・商標公開公報より引用

京橋千疋屋の商標

京橋千疋屋は商標登録第4745700号として独自の商標を保有しています。中橋店として始まった歴史を持つ京橋千疋屋は、独自の経営方針を持ちながら千疋屋の伝統を継承しています。

銀座千疋屋の商標

銀座千疋屋も複数の商標を登録しており、商標登録第5195439号はその代表的なものです。銀座という日本を代表する商業地で営業を続ける銀座千疋屋は、独自の商品開発とサービスを展開しています。

銀座千疋屋の2代目は「フルーツパーラー」という名称の生みの親としても知られています。外国人居留地が近くにあった時代、りんごを買って店先で丸かじりする客を見た店員が、椅子とテーブルを用意したのが始まりでした。後に店舗の2階に喫茶ルームを設け、当初は「果物食堂」と呼ばれていたものを、談話室を意味する「パーラー」と組み合わせて「フルーツパーラー」と命名しました。現在では一般的になったこの名称も、千疋屋の歴史の一部なのです。

3. まとめ

千疋屋の名を冠する3社はグループ会社ではなく、それぞれが独立した経営を行っています。

2008年には「千疋屋・2008年共同宣言 〜100年後も千疋屋であり続けるために〜」を発表し、ブランドの維持と向上のために協力関係を築いています。3社間での交流や情報交換を通じて、江戸時代から続く千疋屋の伝統と品質を守り続けています。

一つのブランドを長年にわたって守り続けるには、商標登録による法的な保護だけでなく、関係者全員の協力と努力が欠かせません。千疋屋の歴史は、日本の果物文化の発展と共に歩んできた貴重な記録でもあります。

それぞれの千疋屋が独自の特色を持ちながらも、共通の理念のもとで高品質な果物を提供し続けることで、これからも多くの人々に愛される存在であり続けることでしょう。

ファーイースト国際特許事務所所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247