索 引

1. はじめに——「傘は守れたのに、バッグは守れていない」その落とし穴

え、同じ第18類なのに、傘の商標を取ってもかばん類が権利外?

2020年以降、そんな“権利の歯抜け”が疑われる出願・登録が目に見えて増えています。

商標は土地と同じ「資産」。適切に設計すればライセンス収益や売却益が見込めますが、権利範囲に抜けがあると価値は一気に目減りします。

本稿では、傘(第18類)の商標において追加費用なしで包含できるはずの「かばん類」等が指定から漏れている実態と、その背景、そして今すぐできる対策を専門家の視点で解説します。

2. 第18類の常識——「傘」と「かばん類」はワンセットで考える

第18類は、実務的にはかばん類が中核で、そこに傘や革製品、袋物、小物入れなどが並ぶイメージです。

傘を指定するなら、通常は同一区分内で「かばん類」や小物系も併せて指定しておくのが基本設計です。

なぜなら、同一区分で指定を広げても公的手数料は変わらないため(出願設計の段階で決めておく前提)、コストを増やさずに将来のブランド拡張やライセンスの余地を確保できるからです。

たとえば「かばん類」には実務上、スーツケース、トランク、ランドセル、リュックサック、キャリーバッグ、袋物、カード入れ、財布、名刺入れなどが含まれます。

傘ブランドを展開すれば、自然と折りたたみ傘ケース、ポーチ、バッグなどへ波及する。にもかかわらず、最初の願書で傘だけにしてしまうのは、映画館に行ってポップコーンだけ買って帰るようなもの。

使えるはずの権利の土台を自ら狭めてしまいます。

そして重要なのは、願書提出後に指定商品を“後から足す”ことはできないというルール。いったん漏らした範囲は、別出願で重ねて費用・手間・時間をかけて取りに行くしかありません。

3. データが示す異変——2020年以降、「漏れ疑惑」が急増

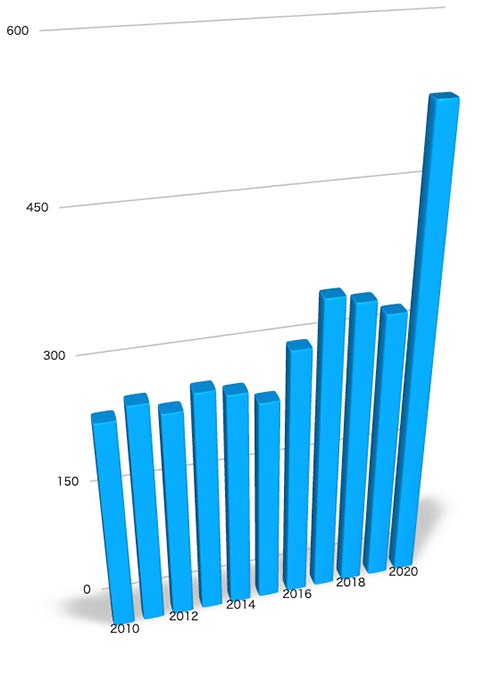

Fig.1 各年度における商標権のうち、権利範囲に傘を含むがかばん類の権利が漏れている商標権数の変化を示すグラフ

実際に、2010年〜2024年の登録情報を追うと、「傘を含むが、かばん類が入っていない」登録件数が2020年から顕著に増加しています。年別の実数は以下のとおりです。

- 2019年:302件

- 2020年:536件

- 2021年:755件

- 2022年:853件(ピーク)

- 2023年:679件

- 2024年:679件

2020年に大きく跳ね上がり、2022年に最大化、その後も2019年水準を大きく上回る高止まりが続いています。

これは偶然のばらつきとは言い難く、構造的な出願設計ミスが広範に生じているシグナルと読むのが自然です。

4. なぜ「一度で取れる権利」を取らないのか

3-1. 経済合理性から見ても不自然

同一区分で設計できるにもかかわらず、かばん類を外す合理的理由は見当たりません。

将来、バッグや小物にブランドを伸ばしたくなれば、別出願が必要です。出願費用・審査対応・登録費用はもちろん、住所・社名変更、移転、更新などの維持管理コストも二重化します。最初に一括設計していれば一度で済んだ費用が、未来永劫、二倍になる可能性があるのです。

3-2. 競合対策の視点でも痛恨

かばん類を落とした状態は、「同一ブランドをバッグで使ってください」と競合に宣言しているのに等しい。

傘では専用でも、バッグ分野で他人に先を取られ、市場でブランドの一貫性を壊されるリスクが現実化します。

いざ差止め・回収を試みる段になって、指定漏れが原因で打つ手がない——というのは実務で最も高くつく失敗です。

5. 背景にある実務の断絶——誰が設計しているのか

本来、専門家が関与していれば、「傘だけで足りますか? 第18類の要はかばん類です」と確認が入ります。にもかかわらず漏れ疑惑が急増しているのは、

- 依頼側が出願の意図(将来の展開)を十分に伝え切れていない

- 受託側がひな型入力・形式処理に偏重し、設計助言をしていない

といった、コミュニケーションと専門性の空洞化が同時に起きている可能性を示唆します。

私の見立てでは、願書作成・最終チェックを実務の専門家が担っていない事例が少なくない。

もし“知っていて案内しない”のであれば説明責任の問題になりますし、“そもそも知らない・気づかない”のであればスキルの問題です。

どちらにせよ、依頼者の資産価値を最大化する視点が欠落しています。

6. 提出前に必ず確認したい——依頼者が今日からできる防衛策

提出直前の最終ミーティングで、次の3点を口頭で確認してください。文章だけのやりとりにしないことがコツです。

第18類の設計思想

傘だけでなく、かばん類・財布・ポーチ・カード入れ等を含めた指定になっていますか。将来予定(EC展開、コラボ、ライセンス)も踏まえて同一区分で取り切る設計ですか。

“後から足せない”リスク

指定漏れがあった場合の再出願コスト、維持管理コストの二重化、権利行使の制約を具体的に説明してもらいましたか。

代理人の最終責任

願書の最終版は、実務経験のある弁理士等の専門家が中身を確認しましたか。記名された代理人本人に、設計意図を自分の言葉で説明してもらえますか。

これらに明確に答えられる事務所は、依頼者の将来価値を見て仕事をしています。逆に、ここが曖昧なまま提出に進もうとするなら、レッドフラッグを疑ってください。

7. まとめ——“最初の一枚”が未来の収益を決める

データは明確

2020年以降、傘は指定しているのに、かばん類が漏れている登録が急増、2022年にピーク、以後も高止まり。

設計の鉄則

第18類は傘とかばん類をワンセットで。同一区分内での指定拡張は今やっておくのが最小コストで最大効果。

リスクとコスト

出願後は追加不可。別出願で費用は倍、維持管理も倍、競合対策は半歩遅れ。

行動指針

提出前に代理人本人へ直接確認。無料で追加できる範囲、将来のブランド拡張、責任ある最終チェック——ここを必ず詰めましょう。

安易な“ひな型出願”は、短期的に見れば手早く安く見えるかもしれません。しかし、ブランドの寿命は10年単位。最初の一枚の願書が、その後のライセンス収益・売却価値・交渉力を決定づけます。

「傘」だけで満足しない。いま、この瞬間に——第18類の中核=かばん類まで取り切る設計に切り替えてください。

未来のあなたが払うはずだった“倍のコスト”と、取り逃すはずだった“機会利益”を、ここで取り戻しましょう。

ファーイースト国際特許事務所所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247