索 引

1. はじめに——あなたは「無料で取れたはずの権利」を捨てていないか

「調理用具の商標は取ったけれど、食器までは要らないですよね?」もしこんな問いかけもないまま商標出願が進んでいるとしたら、かなり危険なサインです。

2020年を境に、「権利漏れ商標」が量産されています。今回は、その調査対象を調理用具と食器に広げます。

結論からいうと、最初の出願の段階なら追加費用ゼロで一緒に取れたはずの食器の権利が、ごっそり抜け落ちている商標権がここ数年急増しています。とりわけ2020年以降、その傾向ははっきりと数字に表れています。

今回は、なぜそんな「もったいなさすぎる権利漏れ」が起きるのか、専門家は何をしているのか、依頼者側はどう身を守ればよいのかを、商標登録の実務を長年見てきた弁理士の視点から、少し辛口で解説します。

2. 願書提出時に無料で取れた「食器の権利」は、なぜ落とされるのか

(A)専門家がチェックした形跡がまったくない出願が激増している

2020年を境に、とくに目立つのが、権利範囲が不自然に狭い商標権です。商標の専門家が見ると、一瞬で違和感に気づきます。「この業種なら、普通はここまで含めておくよね」という範囲がそっくり抜けているのです。

調理用具でいえば、フライパンや鍋、キッチンツールだけが指定されていて、同じクラス内で当然一緒に検討すべき「食器」がまったく指定されていません。

その抜け方があまりにパターン化しているため、商標に不慣れな人が、同じようなテンプレートを機械的にコピペしているのではないかと疑いたくなるレベルです。

ここで重要なのは、「不要な権利まで何でもかんでも広げましょう」という話ではないということです。本当に要らない範囲なら、出願しなくても構いません。

問題なのは、願書提出時に一緒に書いておけば追加費用ゼロで取れたはずの権利が、後から必要になったら最初の取得費用の倍額以上がかかるにもかかわらず、そのことを理解している形跡もなく、最初から抜け落ちているという点です。

専門家であれば、「ここを取るなら、この範囲を落とすのはさすがにおかしい」という感覚が必ず働きます。

それでもなお、そのまま出願されてしまっているということは、そもそも専門家が願書をチェックしていないか、実質的にノーチェックの状態で特許庁に出されている可能性が高いと考えざるを得ません。

(B)数字が物語る「調理用具だけ商標」の異常な増え方

ここで、少し具体的な数字を見てみましょう。私が調査した範囲で、「調理用具は権利範囲に含まれるが、食器が含まれていない商標権」の件数の推移は次のようになっています。

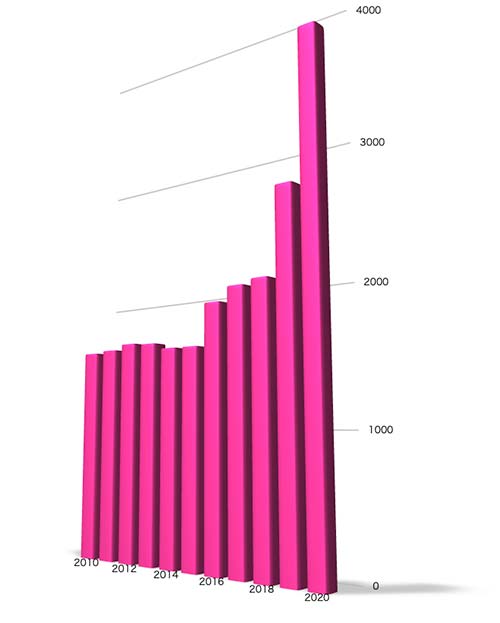

Fig.1 食器の権利が抜け落ちている、調理用具を権利範囲にふくむ商標権数の推移を表したグラフ

- 2018年:1,934件

- 2019年:2,524件

- 2020年:3,743件

- 2021年:4,778件

- 2022年:4,898件

- 2023年:3,178件

- 2024年:3,366件

2020年を境に、明らかにレベルの違う件数に跳ね上がっているのが分かります。もし単なる「個々人のうっかりミス」であれば、ここまで一斉に、かつ急激に増えることはまずありません。

ここで、改めて冷静に考えてみてください。

あなたのビジネスは、本当に「調理用具だけ」を売る予定なのか?将来的に、同じブランドで食器を展開する可能性は、本当にゼロなのか?

出願前であれば、願書の「指定商品・役務」の欄に「調理用具」に加えて「食器」を書き足すだけで、追加の特許庁手数料は一切かかりません。

ところが、うっかり「食器」の記載を忘れたまま願書を提出してしまうと、その後で「やっぱり食器も同じブランドで売りたいから、後から追加したい」と思っても、願書に商品を追加することは商標法上できません。

商標法第16条の2では、「願書に最初に書いてなかった指定商品を後から追加するような補正は、審査官が却下しなければならない」と明確に規定されています。

たまに、「出願の後で、補正書を出せば足せるんですよね?」と誤解されている方がいますが、これは完全な誤解です。

商標法第9条の4に、「審査官がうっかり見落とした商品の指定が後から判明した場合の扱い」に関する規定がありますが、これは審査官側のミスへの対処ルールであって、「出願人が書き忘れた商品を後から足せる」という趣旨ではまったくありません。

要するに、最初に願書に書いていない商品は、その出願の枠組みの中で後から足すことはできない。これが法律上の大前提です。

では、食器も必要になった場合はどうなるか。

答えはシンプルで、食器を指定した新しい出願を、調理用具とは別に立て直す。したがって、最初に調理用具で払ったのと同じレベル、あるいはそれ以上の費用が再度かかるということになります。「無料で取れたはずの権利を、わざわざ倍額払って取りに行く」構図です。

専門家であれば、この仕組みを知っているからこそ、最初の出願の段階で、権利漏れの可能性がある箇所を徹底的に潰しにいくのが普通です。

だからこそ、2020年以降に、ここまで一斉に「調理用具はあるのに食器がない商標」が増えている状況を見ると、「これは、専門家なしで、あるいは専門家が名前だけ貸して、バイトがテンプレをコピペしているのではないか?」と疑わざるを得ないのです。

3. 商標登録の専門家は何をしているのか?

(A)権利範囲を狭くするほど「楽で、儲かる」構造

ここからは、少し耳の痛い話をします。商標登録の実務構造上、権利範囲を狭く出願すればするほど、代行側は楽で、リスクが小さく、場合によっては儲かる、という現実があります。

指定商品が少なければ少ないほど、事前調査は簡単になります。願書作成もシンプルで済みます。審査で拒絶されるリスクも下がります(空いているところだけをピンポイントで取るから)。

さらに、「同じ料金で、広い範囲を一気に取ってしまう」よりも、「同じ料金で取れる範囲を、わざわざ分割して別々に出願してもらう」方が、代行側の売上はトータルで増えます。

たとえば本来、「調理用具+食器」を一緒に出願しておけば、1回分の費用で済んだはずの案件を、まず「調理用具」だけを出願し、後から「食器」が必要になったときに、もう一度「同じレベルの費用」で新規出願をしてもらう。

こうすれば、依頼者一人から2倍の手数料を回収できる計算になります。

しかも、最初の段階で権利範囲を狭くしておけば、審査は通りやすく、不合格によるトラブルも起きにくい。

代行側から見れば、「手間は減り、リスクも減り、売上は増える」という、かなり都合の良い構造になってしまいます。

さらに悪いシナリオとして、取りこぼした権利部分を競合他社が取得してしまう。

その結果として、異議申立、無効審判、訴訟などの紛争が発生すれば、今度はその対応業務で、また手数料を得られることになります。まさに「マッチポンプ構造」です。

もちろん、すべての専門家がそんな発想で仕事をしているわけではありません。

しかし、権利範囲の不自然な狭さが統計的に増えているという現実は、少なくとも一部では、こうした構造に甘えている実務があるのではないか、という疑いを強く抱かせます。

(B)「バイト任せのテンプレ出願」が量産されているのではないか

先ほどの数字(調理用具のみ商標の急増)を、もう一度思い出してください。2018年〜2019年までは、まだ「あり得る範囲」のばらつきに見えます。ところが2020年以降、グラフの形が明らかに変わる。

もし、これが単純に「個々の依頼者が、それぞれ勝手に調理用具だけ出願している」という状況なら、ここまで一斉に増えるのは不自然です。むしろ、「同じテンプレートを元にした願書が、あるタイミングから一気に増えた」と考えた方が説明がつきます。

私は、これはあくまで推測ですが、商標登録を「簡単にできます」「ネットで完結」「最短◯分で出願」などと宣伝する代行サービスが台頭し、実務を担当しているのは、商標実務を知らないアルバイトや派遣スタッフで、その人たちが誤った、あるいは不十分なテンプレをコピペ量産しているのではないかと疑っています。

本来、専門家がきちんと関与していれば、「調理用具を取るなら、同じクラス内の食器も、一度検討しましょう」という会話が、依頼者との間で一度は必ず発生します。

そこで依頼者が「いや、食器は絶対やらないので要りません」と明確に意思表示すれば、それはそれで構いません。

ただ、そのプロセスなしに、「調理用具だけの権利でいいんですよね?」と、当然の前提のように扱われてしまうのは、非常に危険です。

4. なぜ依頼者は権利漏れに気づけないのか

(A)依頼者の関心は「いくらで取れるか」と「取れたかどうか」に偏りがち

多くのお客さまは、商標登録について、費用はいくらか、登録できるかどうかには強い関心を持ちますが、「その商標権が、どこからどこまでをカバーしているのか」「その範囲設定が、ビジネスの実態や将来計画に照らして妥当かどうか」まで意識している方は、少ないです。

商標権の価値は、登録できたか否かではなく、どの範囲の指定商品・役務について、独占権を持っているかで決まります。そして、その範囲は、商標権の売却価格、ライセンス料、将来の事業拡大の自由度に直結します。

それでも、出願前からそこまで意識している依頼者は、多くはないです。自ら気がつくのであれば、上記のように2020年を境に、権利漏れのある商標権が大量に発生することはないです。

ここに、権利漏れが発生しやすい構造的な理由があります。

(B)きちんと説明すると、ほぼ100%の依頼者が考え直す

私が独立して東京で特許事務所を開いてから、20年以上になりますが、経験上、「調理用具を指定したい」というお客さまに対して、「同じ出願であれば、食器も追加しておいても追加費用はかかりません。後から必要になった場合には、今回と同じレベルの費用が改めてかかりますが、それでも食器は要りませんか?」とお伝えすると、ほぼ100%の方が一度立ち止まって、権利範囲を見直します。

中には、「そんな仕組みになっているとは知らなかった」「それなら最初から入れておいてほしい」と驚かれる方も少なくありません。

つまり、依頼者が「調理用具を権利範囲に含めたい」と言っているとき、その多くは「調理用具”だけ”をピンポイントで欲しい」と言っているわけではなく、「調理用具を含めた上で、同じ料金内で取れる妥当な範囲で商標権を押さえておきたい」と考えているケースがほとんどなのです。

にもかかわらず、説明や確認なく、言われたキーワードだけをそのまま指定商品にしてしまうと、結果として「無料で取れたはずの権利がごっそり抜け落ちていた」という事態が起きます。

これは、依頼者の責任だけではありません。説明しなかった側の責任も極めて重いと言わざるを得ません。

(C)「言われたことしかしない実務」の怖さ

ここで、専門家側には大きく二つのスタンスがあります。1つ目は、「お節介だと分かっていても、将来のトラブルを防ぐためにあえて口を出す」スタンスです。

「このまま調理用具だけで出願すると、食器が権利範囲から漏れます。今なら無料で追加できますが、後から取り直すと倍額以上かかります。さらに、権利を取っていない部分は、競合他社に先に押さえられるリスクもあります。それでも食器は要りませんか?」と、はっきり伝えたうえで、それでもあえて調理用具だけでいいと依頼者が選択するなら、その意思を尊重する。

これが、本来の専門家の役割だと私は考えています。

もう1つは、「お客さまに言われたことしかしない」スタンスです。余計なことを言わない、自分から権利範囲を広げる提案はしない、依頼された範囲だけ機械的に処理する。

これは、実務的には「最強の手抜きの方法」です。がんばってもがんばらなくても報酬が同じなら、必要最小限のことしかしない方が、効率が良いからです。

しかし、それはもはや専門家の仕事ではなく、「子どものおつかい」と変わりません。

先ほどのような異常なグラフが出てきている背景には、少なくとも一部の現場で、依頼者と専門家が直接対話していない、願書作成を商標実務を知らないスタッフに丸投げしている、専門家は名前だけ出して、実質的な中身を見ていない、といった実務が存在している可能性が示唆されます。

5. 依頼者が自分の商標を守るためのチェックポイント

ここまで読むと、「じゃあ、具体的に私は何を確認すればいいの?」と思われるかもしれません。最後に、依頼者側が自衛のためにできる、シンプルだけれど効果の大きいポイントをお伝えします。

1.必ず「弁理士本人」と話す

まず何よりも大事なのは、実際に願書を作成した弁理士本人ときちんと会話ができるかどうかです。

電話をしても、決して弁理士が出てこない。メールで質問しても、弁理士の名前でテンプレ回答が返ってくるだけ。詳しい内容を聞こうとすると、はぐらかされる。

こういう場合、その弁理士は「そこにいることになっているだけ」で、実務に関わっていない可能性があります。

本当に願書を作成した弁理士であれば、どんな指定商品を入れたか、なぜその範囲にしたのか、無料で追加できる範囲が他にないか、といった質問にも、スムーズに答えられるはずです。

2.「調理用具を取るなら、食器はどうしますか?」という問いかけがあったか振り返る

もしあなたが、調理用具分野の商標を依頼したことがあるなら、そのときに、「同じ出願で、食器も一緒に押さえておきますか?」という問いかけが、一度でもあったかどうかを思い出してみてください。

何の説明もなく、調理用具だけで話が進んでいた。「無料で追加できる範囲」があるという話を、そもそも聞いたことがない。

というのであれば、その時点でかなり危険信号です。

3.「弁理士以外」が代理していないか、最低限の法的チェックも忘れずに

日本では、弁理士以外が業として特許庁への手続代理をすることは、弁理士法違反です。にもかかわらず、過去には、弁理士資格のない業者が商標出願代行をうたい、実際に逮捕された例も存在します。

代行業者にお金を払ったあとで、業者が摘発されて連絡がつかなくなる。出願の中身も、誰がどのように作ったか分からない。という状況になれば、取り返しのつかないダメージになりかねません。

6. まとめ——「無料で取れたはずの権利」を捨てないために

今回のテーマは、「調理用具の商標権に、なぜ無料で追加できるはずの食器の権利が入っていないのか」という、一見ニッチな疑問からスタートしました。

しかし実際には、2020年を境に、調理用具だけを含み、食器が抜け落ちた商標権が急増している。それは単なる「うっかりミス」では説明しきれない規模で起きている。専門家がきちんと関与していれば避けられたはずの権利漏れが多発している、という、かなり深刻な構造問題が見えてきます。

一度取り逃した権利を取り直すには、最初に払った費用の倍額以上がかかることも珍しくありません。どれほど範囲が狭くても、新たな出願を立てれば、1出願分の費用は必ずかかるからです。しかも、権利を取っていない部分は、ライバルに先に押さえられるリスクがあります。

その結果として、異議申立や無効審判、場合によっては裁判に発展すれば、時間もお金も、そしてビジネスチャンスも大きく失われます。

依頼者側としては、特許庁に願書を提出する前に、本当に弁理士本人が内容をチェックしているか。調理用具を取るなら、無料で追加できる食器の権利をあえて外す理由があるのか。将来の事業の広がりを見据えた範囲設定になっているか。を、ぜひ意識的に確認してほしいのです。

黙っているだけでは、情報弱者として「養分」にされてしまうリスクがあります。

商標は、ビジネスの「顔」となるブランドを守るための最前線です。「無料で追加できたはずの権利」を無自覚のまま捨ててしまわないように、出願前の段階で、ぜひ一度立ち止まって、「この出願、本当に将来を見据えた中身になっているか?」を、専門家と一緒に見直してみてください。

それだけで、数年後・十数年後のビジネスの自由度が、大きく変わります。

ファーイースト国際特許事務所

所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247