索 引

1. はじめに:ゲームの知的財産を守ったつもりが、守れていない?

ここ数年、商標登録の実務を細かく追いかけていると、はっきりとした変化が見えてきます。一見しっかり権利を取っているように見えても、同じ料金で本来はカバーできたはずの範囲が落ちている、そんな権利漏れの商標権が、静かに増え続けているのです。

その典型例のひとつが、テレビゲーム関連ソフトの分野です。「ゲームソフトの商標はちゃんと取っているから大丈夫」と思っているブランドオーナーやゲーム会社ほど、実は危険な状態に置かれている可能性があります。

この記事では、なぜテレビゲーム用ソフトだけではパソコン用ソフトを守れないのか、追加料金なしで広く権利を取れるのに、なぜあえて狭くしか取っていないケースが急増しているのか、ゲームビジネスの現場で今すぐ確認してほしいポイントについて、商標実務の視点から分かりやすく解説していきます。

2. テレビゲーム用ソフトの商標で、パソコン用ソフトは守れない

1−1.商標出願の基本 何を指定したかで権利の守備範囲が決まる

商標権は、ただマークを登録すれば何にでも効く万能権利ではありません。特許庁に提出する願書の「指定商品・指定役務」欄に、どの分野について権利を取るのかを細かく書くことで、はじめてその範囲に商標権が発生します。

ゲーム分野でよく登場するのが、第9類に属する次のような指定商品です。

- 家庭用テレビゲーム機用プログラム

- 電子計算機用プログラム(いわゆるパソコン用ソフト)

どちらもプログラムではありますが、商標法上は別の商品として扱われます。ここを正しく理解していないと、重大な権利漏れにつながります。

1−2.プロには常識でも現場ではよく起きている誤解

プロの実務家にとっては当たり前の話ですが、家庭用テレビゲーム機用プログラムだけを指定して商標登録した場合、その権利はパソコン用ソフトには及びません。

商標実務では、家庭用テレビゲーム機用プログラムと電子計算機用プログラムは互いに類似しない商品として取り扱われるのが前提です。

つまり、たとえあなたがテレビゲーム用ソフトについて商標登録を持っていて、他人がまったく同じ商標をパソコン用ソフトに使っていたとしても、その相手に対して「商標権侵害だから止めてください」とは、原則として言えない構造になっているのです。

「ゲームソフトはゲームソフトなんだから、ゲームの商標を取っていればパソコンも含まれているはず」という感覚は、商標法の世界では通用しません。

1−3.テレビゲーム用ソフトとパソコン用ソフトを一緒に守る方法

では、テレビゲーム用とパソコン用の両方を守りたい場合、どうすればよいのでしょうか。

答えは実にシンプルです。願書の指定商品欄に、同じ第9類として、家庭用テレビゲーム機用プログラムと電子計算機用プログラムの両方をきちんと書いておく。たったこれだけです。

ここで重要なのは、どちらも同じ第9類という一つの区分に属している点です。特許庁に支払う印紙代は区分の数で決まるため、同じ9類の中で項目を一つ増やしても、印紙代は増えません。追加料金ゼロで守備範囲を広げられるわけです。

しかし、願書に最初から書き忘れてしまうとアウトです。商標出願では、出願後に指定商品を追加することは認められていません。後から「やっぱりパソコン用ソフトも必要でした」と気付いても、もはやその出願に追記できず、別の出願を立て直すしかないのです。

3. データが示すテレビゲーム用ソフトの権利漏れ急増の実態

2−1.テレビゲームを押さえればPCも守れるという危険な思い込み

ここでひとつ、私が考える仮説があります。テレビゲーム用ソフトの商標権を取っておけば、パソコン用ソフトも自動的についてくると誤解している人が多いのではないか、という仮説です。

もしこの誤解が広く浸透しているとすれば、家庭用テレビゲーム機用プログラムは指定しているのに、同じ9類の電子計算機用プログラムが抜けている商標権の数が、統計上はっきりと増えてくるはずです。

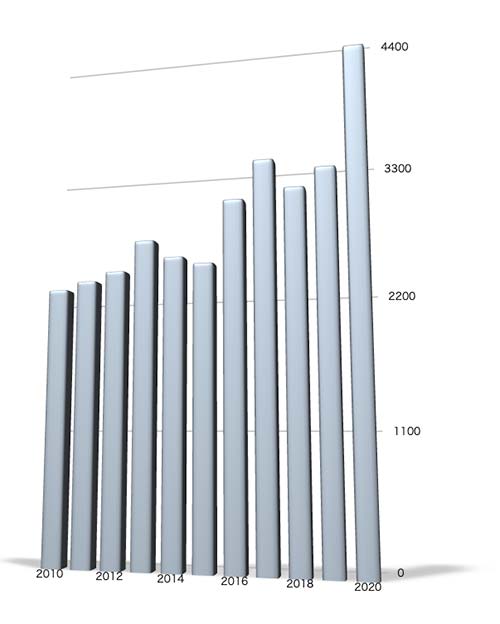

そこで、実際にテレビゲーム用ソフトの権利を含んでいるにもかかわらず、パソコン用ソフトが指定されていない商標権の件数を年別に調べてみました。

2−2.2019〜2024年 権利漏れが疑われる件数はこう推移している

調査の結果、次のような数字が浮かび上がりました。

テレビゲーム用ソフトの商標権でパソコン用ソフトの権利取得漏れがある商標権数

- 2019年:2,941件

- 2020年:4,184件

- 2021年:5,601件

- 2022年:6,387件

- 2023年:4,600件

- 2024年:5,097件

2020年以降に一気に跳ね上がり、その後も高止まりしていることがよく分かります。

本来であれば、同じ9類の中で電子計算機用プログラムを追加しておくだけで守備範囲を広げられたはずです。それにもかかわらず、あえて(あるいは気付かないまま)パソコン用ソフトを外した状態で出願されている商標権が、数千件単位で積み上がっているということになります。

ここで一つ強調しておきたいのは、パソコン用ソフトの商標が必ずしもおもちゃ寄りではなく、ビジネス用途として使われることも多いこと、一方でテレビゲーム用ソフトのヒットタイトルは、玩具・グッズ・アプリ・PC向け展開へと横展開しやすいという現実です。

ビジネスの成長パターンを踏まえると、テレビゲーム用ソフトの商標を取る段階で、同時にパソコン用ソフトも押さえておくことには、十分な合理性があります。それを追加料金なしでできるにもかかわらず、あえて取りこぼしている、この数字は、そのもったいなさと危うさを如実に物語っています。

4. なぜ同じ料金なのに、わざわざ狭い権利しか取らないのか

3−1.区切れば区切るほど後からの手続きがビジネスになる

ここから先は、少し踏み込んだ視点になります。

商標登録の手続代行をビジネスとして見ると、一度の出願で取り切れた権利範囲は、その一回分の手数料で終わってしまう、という構造があります。

逆に言えば、本当は一度で広く取れていたはずの範囲を、わざわざ狭く区切っておいて、数年後「別の媒体で展開するので、追加で出願してください」という依頼が来れば、そのたびに新しい出願手数料が発生することになります。

もちろん、すべての業者が意図的にそうしているとは限りません。しかし、ビジネスモデルとして、最初から広く権利を押さえるよりも、必要と言われた範囲だけ出願しておき、足りなくなったら追加出願するほうが、トータルでは手数料が増えやすい構図になっているのは事実です。

3−2.ひな型出願と商標法に詳しくない担当者の組み合わせ

もうひとつの要因は、現場で実際に願書を作っている人の知識レベルです。

数多くの案件をこなすために、広告で顧客を集め、「希望する商品・役務を入力してください」というフォームに書かれた内容を、そのままひな型に当てはめて出願するだけ、というフローになっているケースがあれば、上記の現象を説明できます。

このやり方だと、お客さまが「テレビゲーム用ソフトの権利が欲しい」と言えば、そのまま家庭用テレビゲーム機用プログラムだけを指定して提出すれば、形式上の仕事は完了します。

商標法や類否判断にきちんと通じた専門家であれば、ここで必ず確認します。「テレビゲーム用ソフトだけで本当に大丈夫ですか?追加料金なしで、パソコン用ソフトも一緒に押さえられますが、不要でしょうか?」と。

そもそも、テレビゲーム用ソフトの権利にパソコン用ソフトの権利は含まれない、という基本ルールを知らない担当者には、この問いかけ自体ができません。言われたとおりに、機械的に、ひな型に当てはめているだけだからです。

3−3.権利価値とリスク 将来の売却価格も変わってくる

商標権は、単に守るための権利であると同時に、売却・譲渡できる資産でもあります。

テレビゲーム用ソフトだけをカバーしている商標権と、テレビゲーム用+パソコン用ソフトまでカバーしている商標権では、その市場価値が変わる可能性があります。

本来であれば追加料金ゼロで広く取れたはずなのに、ひな型出願、説明不足、権利設計の甘さによって、ビジネス上の選択肢が狭められてしまっているとすれば、場合によっては損害賠償の議論に発展してもおかしくありません。

商標法を理解している専門家であれば、テレビゲーム用ソフトだけ取っておきましょうと軽々しく勧めることは、正直かなり怖い判断です。

5. テレビゲーム・ゲーム関連ビジネスが今すぐ確認すべきポイント

ここまでの話を踏まえ、テレビゲーム・ゲーム関連ビジネスに関わる方に、ぜひ一度立ち止まって確認していただきたいポイントがあります。

4−1.自社の登録商標の指定商品を、きちんと読んだことはありますか?

商標登録証やJ-PlatPatで、自社のゲーム関連商標を検索し、第9類の指定商品欄に何が書かれているかを、ぜひ一度、目で確認してみてください。

そこに、家庭用テレビゲーム機用プログラムだけが書かれていて、電子計算機用プログラムが見当たらないとしたら、その商標権はパソコン用ソフトには効いていない可能性が高いと考えるべきです。

4−2.ゲームがマルチプラットフォームになる時代だからこそ

現代のゲームビジネスは、最初からコンシューマー機、パソコン、スマホアプリ、クラウドゲームなど、複数の媒体を視野に入れて設計されることが珍しくありません。

その中で、テレビゲーム用ソフトだけを指定して、他の媒体を全部置き去りにした権利設計は、ビジネスの実態と明らかにミスマッチです。

今は家庭用ゲーム機向けだけだからと考えていても、ヒットすれば必ず次の展開の話が出てきます。そのときになって慌てて追加出願をするより、最初の一手で押さえられるところは押さえておくほうが、コスト面でもリスク管理の面でも、はるかに合理的です。

4−3.依頼先の専門家は本当に不要かを一緒に考えてくれていますか?

最後に、依頼する側としてチェックしておきたいのが、依頼先の専門家(または業者)は、お客さまが気付いていない権利漏れの可能性まで踏み込んで指摘してくれているか、という視点です。

言われたことだけを機械的に処理するのか、ビジネスの展開を踏まえて、ここを落とすと後で困りますよと指摘してくれるのか。この違いは、数年後のブランド価値を左右します。

6. おわりに——権利範囲の狭い商標権が静かに量産されている現実

私は、年間10万件を超える商標登録をすべて精査しているわけではありません。しかし、あれ?最近の商標、やけに守備範囲が狭くなっていないか?と感じて調べてみると、落としそうなところが、やっぱりきれいに落ちている。そんなケースが簡単に目につく件数で見つかります。

本来であれば、権利漏れが統計的にはっきり見えてしまう前に、手続代行業者側が社内のチェック体制を見直し、出願テンプレートを改善し、担当者教育を強化するといった対策が取られるのが普通です。

ところが、テレビゲーム用ソフトとパソコン用ソフトの関係を見る限り、そうした改善が十分に行われた形跡は、少なくとも数字上は見えてきません。

お客さまが本当に必要としている権利の充実よりも、業者側の手間や収益構造が優先されてしまっているのではないか。そんな疑念を抱かざるを得ない状況です。

ゲームは、一つのタイトルが巨大なIPへと育ちうるビジネスです。その土台となる商標権が、気付かないうちに細く、弱く、穴だらけになってしまっていないか。

この記事をきっかけに、ぜひ一度、自社のゲーム関連商標は、本当に守りたい範囲を守れているのか、という問いを、冷静に見直してみてください。

そうではないことを祈りつつも、数字が示す現実は、一つの警鐘を鳴らしています。

ファーイースト国際特許事務所

所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247