索 引

1. 茶業の伝統から生まれた「お茶づけ海苔」の誕生秘話

発売から70年以上経った今も、日本人の食卓に欠かせない「お茶づけ海苔」。この国民食とも言える商品には、知られざる歴史と深いこだわりが隠されています。

「お茶づけ海苔」は、永谷園の創業者・永谷嘉男と、茶業を営んでいた父・永谷武蔵のアイデアから誕生しました。

父が作っていた「海苔茶」(海苔を細かく切り、食塩や抹茶を加え、お湯で溶いたもの)を改良し、刻み海苔に調味粉、あられを加えることで、手軽に楽しめる日本の味として1952年に世に送り出されたのです。

当時は全て手作業で製造され、海苔が湿気らないよう厳重に梱包し、リアカーを付けた自転車で1軒ずつ納品先へ届けられていました。

このような丁寧な仕事が実を結び、「お茶づけ海苔」は予想を上回る売上を記録し、デパートでも取り扱われるようになりました。

しかし、成功の裏には苦い経験も。「お茶づけ海苔」の人気に目をつけた第三者が類似品を市場に出回らせたことで、売上が急落する危機に直面しました。当初のパッケージには「江戸風味 お茶づけ海苔」という文言だけが記載されていたため、簡単に模倣されてしまったのです。

この経験から、永谷嘉男は自社ブランドを守る必要性を痛感し、パッケージに「永谷園」と明記。1955年に「永谷園」の商標を出願し、翌1956年に登録(商標登録第479578号)を果たしました。これが、現在の強固なブランド構築の第一歩となったのです。

永谷園(商標登録 第479578号)

特許庁の商標公報・商標公開公報より引用

- 権利者:株式会社永谷園ホールディングス

- 出願日:1955年8月18日

- 登録日:1956年4月20日

- 区分:第29類「水産物のつくだに、野菜の漬物、野菜の缶詰および瓶詰(乾燥野菜の缶詰・瓶詰を除く)、カレー・シチューまたはスープのもと、お茶づけのり」など

2. 印象に残る歌舞伎をモチーフにしたパッケージデザイン

「お茶づけ海苔」の赤と緑の鮮やかな縞模様のパッケージを見たことがない日本人はいないでしょう。この特徴的なデザインには、実は深い意味があります。

創業者が愛した歌舞伎の定式幕をモチーフにした縞模様は、お茶づけが庶民の生活に浸透した江戸時代の情緒を感じさせる工夫。当時としては革新的な「お湯を注ぐだけで食べられる」という商品特性を、視覚的にも印象づける戦略でした。

このパッケージデザインも商標として守られています。以前のパッケージは1956年に商標登録(第491143号)され、2000年に登録(第4392199号)を経て、2021年に最新デザインは登録(第6379152号)されています。

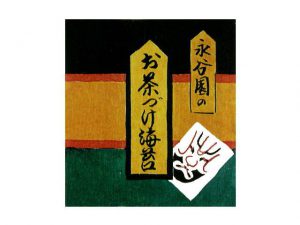

〈以前のパッケージ〉永谷園のお茶づけ海苔(商標登録第491143号)

特許庁の商標公報・商標公開公報より引用

- 権利者:株式会社永谷園ホールディングス

- 出願日:1956年2月25日

- 登録日:1956年11月13日

- 区分:第29類「お茶づけのり」

永谷園お茶づけ海苔(商標登録 第4392199号)

特許庁の商標公報・商標公開公報より引用

- 権利者:株式会社永谷園ホールディングス

- 出願日:1999年7月30日

- 登録日:2000年6月16日

- 第29類「お茶づけのり」

〈最近のパッケージ〉永谷園お茶づけ海苔(商標登録 第6379152号)

特許庁の商標公報・商標公開公報より引用

- 権利者:株式会社永谷園ホールディングス

- 出願日:2020年3月23日

- 登録日:2021年4月19日

- 第29類「お茶漬けのり」等

さらに注目すべきは、パッケージに描かれた「隈取り」です。

歌舞伎特有のメイクである隈取りは、当初のパッケージには描かれていませんでしたが、商品に華やかさを加えるため、進物用として採用されました。

1995年からは通常のパッケージにも使用されるようになり、現在描かれているのは「暫(しばらく)」と呼ばれる隈取りです。

永谷園は隈取りに関する商標も多数登録しており、1959年に図形として商標登録(第541103号)されています。このように、パッケージの細部に至るまで商標による保護を行うことで、ブランドの独自性を維持しているのです。

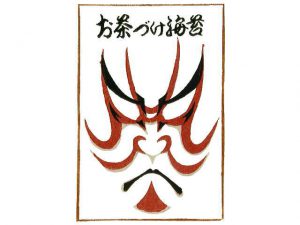

図形として商標登録されている隈取り(商標登録 第541103号)

特許庁の商標公報・商標公開公報より引用

- 権利者:株式会社永谷園ホールディングス

- 出願日:1958年4月18日

- 登録日:1959年8月25日

- 区分:第29類「海苔および魚貝の粉末または海苔を主材としたお茶づけ食用のふりかけ」

3. 動きで魅せる!永谷園の革新的な「動き商標」戦略

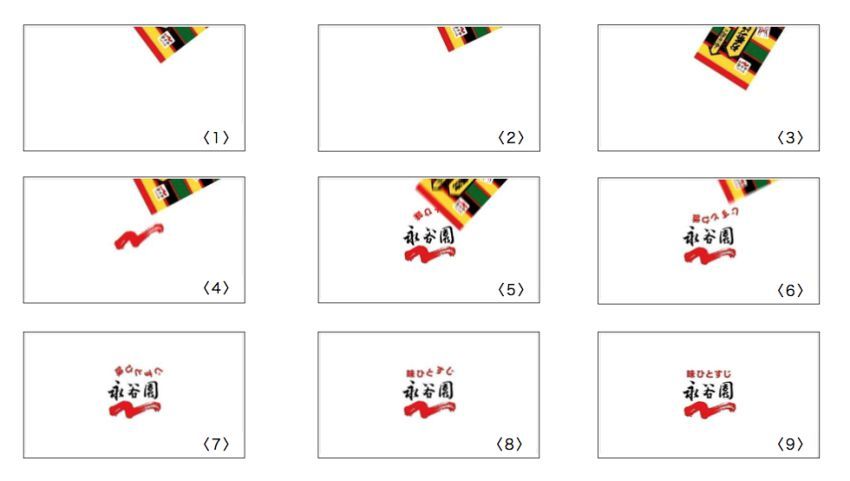

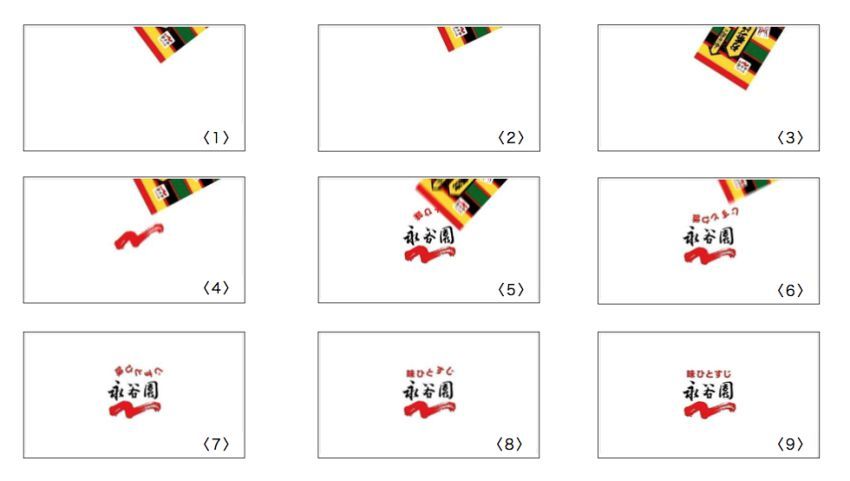

「サッ、サッ」という軽い音とともに、「お茶づけ海苔」の袋から飛び出す「N」字の図形と「味ひとすじ 永谷園」の文字。このテレビCMは多くの日本人の記憶に刻まれています。

この印象的なCMは、2015年4月に出願が開始された新しいタイプの商標「動き商標」として登録されています(商標登録第5860816号)。動き商標とは、時間の経過に伴って文字や図形が変化していく商標を指します。

永谷園のお茶づけ 味ひとすじ永谷園(商標登録 第5860816号)

- 権利者:株式会社永谷園ホールディングス

- 出願日:2015年5月1日

- 登録日:2016年6月24日

- 区分

- 第29類「乳製品、加工水産物、カレー・シチューまたはスープのもと、お茶づけのり、ふりかけ」など

- 第30類「茶、パン、調味料、穀物の加工品、弁当」など

- 第32類「ビール、清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、ビール製造用ホップエキス」など

特許庁の商標公報・商標公開公報より引用

- 権利者:株式会社永谷園ホールディングス

- 出願日:2015年5月1日

- 登録日:2016年6月24日

- 区分

- 第29類「乳製品、加工水産物、カレー・シチューまたはスープのもと、お茶づけのり、ふりかけ」など

- 第30類「茶、パン、調味料、穀物の加工品、弁当」など

- 第32類「ビール、清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、ビール製造用ホップエキス」など

永谷園の動き商標は、約1秒間の中で9枚の絵が時間とともに変化します。開封された「お茶づけ海苔」の袋が上下に振られ、中から「N」字状の図形、「永谷園」の筆文字、1文字ずつ回転する「味ひとすじ」の文字が飛び出し、最終的に3列に並ぶ様子が表現されています。

この動き商標は、第29類(お茶づけのり、ふりかけなど)、第30類(茶、調味料など)、第32類(飲料)と幅広い区分で登録されており、永谷園ブランドを視覚的に保護する重要な役割を果たしています。

テレビCMという媒体を通じて長年にわたり繰り返し放送されることで、消費者の記憶に深く刻まれ、「永谷園=お茶づけ」というブランド連想を強固にする戦略として成功しています。

4. 時代とともに進化する永谷園の商品展開

2022年に「お茶づけ海苔」は発売70周年を迎えました。長い歴史の中で、永谷園は時代とともに変化する消費者ニーズに応えるため、常に新商品開発に取り組んできました。

現在では、ロングセラーの定番商品に加え、季節限定の「冷やし茶づけ」や手軽に楽しめる「カップ茶づけ」、各地の特産品を活かした「地域限定みやげ」など、多様な商品ラインナップを展開しています。

永谷園は、伝統の味を守りながらも新しい食のスタイルを提案し続けることで、世代を超えて愛されるブランドとしての地位を確立しています。

こうした新商品開発においても、永谷園は商標登録を適切に行い、ブランド資産を守ることで持続的な成長を実現しているのです。

5. ブランド保護の教訓:永谷園が築いた商標戦略

創業当初、類似品による苦い経験をした永谷園は、今や「お茶づけといえば永谷園」と言われるほど強固なブランドを築き上げました。

この成功の背景には、以下のような商標戦略の教訓があります:

1. ブランド名の明確化と商標登録の早期取得

創業者は類似品問題を経験した後、「永谷園」を明記し早期に商標登録を行いました。

2. 視覚的要素の保護

特徴的な縞模様のパッケージや隈取りなど、消費者の記憶に残る視覚要素を商標登録しています。

3. 新しい商標の活用

「動き商標」など最新の知的財産保護制度を積極的に活用しています。

4. 商品拡大に伴う商標保護の拡充

新商品開発と共に、適切な区分での商標登録を行っています。

永谷園の商標戦略は、単に商品やブランドの価値を守るだけでなく、創業者から受け継がれる「お茶」への情熱や、日本の食文化を大切にする姿勢を表すものでもあります。

永谷園は2021年に「煎茶の創始者 永谷宗円生誕340周年」を迎えました。宗円(創業当時は宗七郎)から数えて10代目にあたる永谷嘉男が立ち上げた永谷園は、まさに日本の茶文化の歴史と共に歩んできたのです。

今日も多くの日本人に愛され続ける「お茶づけ海苔」と永谷園の商標戦略は、ブランド構築と保護の重要性を教えてくれる貴重な事例と言えるでしょう。

ファーイースト国際特許事務所所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247