1.歌舞伎とは?その起源と進化

歌舞伎の起源は、1603年に出雲の阿国が始めた「かぶき踊り」にさかのぼります。この踊りが人気を博したことで、遊女を中心とした「女歌舞伎」が流行しました。しかし、風紀を乱すという理由で幕府により禁止されます。

次に登場したのが、少年たちが演じる「若衆歌舞伎」。これもまた、道徳的な問題から禁止される運命をたどりました。そこで生まれたのが、成人男性だけで構成される「野郎歌舞伎」です。このスタイルが確立され、現在の歌舞伎へとつながっています。

時代ごとに形を変えながらも、人々を魅了し続ける歌舞伎。その進化の歴史こそが、この芸能の強さを物語っています。

2.歌舞伎の演目とは?

歌舞伎の演目は、大きく分けて「時代物」と「世話物」の2つのジャンルがあります。さらに、踊りを中心とした「舞踊」、近現代の作家による「新歌舞伎」、そして近年創作された「新作歌舞伎」など、さまざまなカテゴリーがあります。

(1)「時代物」 〜歴史ドラマの世界〜

「時代物」は、江戸時代の人々にとっての「時代劇」。源義経や菅原道真といった歴史上の有名人物が登場し、貴族や武士といった身分の高い人々の物語が多いのが特徴です。

また、江戸時代やその近い時代の事件を題材にした作品もありますが、幕府の検閲を避けるために、登場人物の名前を少し変えたり、時代設定を変更したりする工夫が施されました。たとえば、織田信長を「小田春永」とするなど、巧妙なアレンジがなされていたのです。

(2)「世話物」 〜江戸の庶民が主役〜

一方、「世話物」は、江戸時代の庶民の日常を描いた作品で、現代のホームドラマのような存在です。主人公は、大工や魚屋など、一般庶民。武士や貴族が中心の「時代物」とは対照的で、江戸の町に生きる人々のリアルな生活が描かれています。

また、当時の社会で実際に起こった心中事件などを題材にした作品もあり、現代のワイドショー的な要素も持ち合わせていました。

歌舞伎は一場面だけでも楽しめる!

歌舞伎の公演では、物語の最初から最後までを通して上演することもありますが、物語の一部分だけを取り上げることも珍しくありません。「途中だけ観て理解できるの?」と思うかもしれませんが、ご安心を。歌舞伎は、一場面だけでも存分に楽しめるように作られています!

時代を超えて愛される歌舞伎の魅力、ぜひ味わってみてください。

3. 商標になった人気キャラクター

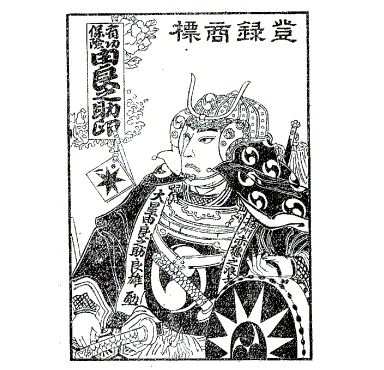

(1)大星由良之助——頼れるリーダーの象徴

特許庁の商標公報より引用

- 商標登録第110812号

- 権利者:株式会社永楽屋

- 出願日:1919年9月27日

- 登録日:1919年12月25日

- 指定商品:第24類「綿織物,落綿織物」

歌舞伎を代表する演目の一つ、「仮名手本忠臣蔵(かなでほんちゅうしんぐら)」をご存じでしょうか? その中心人物として登場するのが、大星由良之助です。

この作品は、江戸時代に実際に起こった赤穂浪士の討ち入り事件を基にしています。ただし、舞台は室町時代に置き換えられ、主人公の名前も「大石内蔵助」ではなく「大星由良之助」へと変更されています。

商標としては「有功保険由良之助印」と記されており、見るからに「頼れるリーダー」のイメージが伝わってきます。由良之助の持つカリスマ性と、消費者に安心感を与えるその存在感が、商標として採用された理由なのかもしれません。

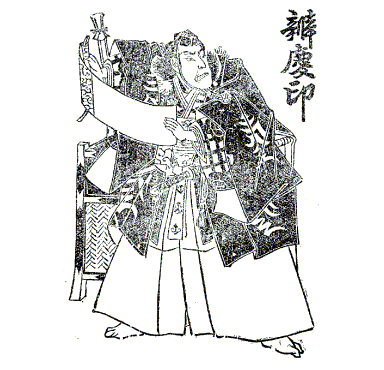

(2)商標になった歌舞伎の人気者:弁慶

特許庁の商標公報より引用

- 商標登録第68202号

- 権利者:万兵株式会社

- 出願日:1914年9月14日

- 登録日:1914年9月30日

- 指定商品:第24類「木綿織物」

歌舞伎の名作『勧進帳(かんじんちょう)』の主人公・弁慶は、日本人に広く親しまれているキャラクターの一人です。この物語は、もともと能の演目『安宅(あたか)』を元に作られたもので、源義経(みなもとのよしつね)とその家臣たちが、兄・源頼朝(よりとも)に追われる中で繰り広げられるドラマチックなエピソードが描かれています。

義経主従は、山伏(やまぶし)の姿に変装して奥州へ逃れる途中、関所「安宅の関」に差し掛かります。

関所を守る富樫(とがし)は、不審に思い義経たちの正体を見破ろうとしますが、弁慶が咄嗟の機転を利かせて義経を打ち据える芝居を打ちます。

その必死の演技により、富樫は彼らが山伏であると信じ込む…かに見えますが、実は富樫はすでに彼らの正体に気付いていたのです。

しかし、主君を思う弁慶の忠誠心に心を打たれ、あえて見逃すという決断をします。

つまり、弁慶の演技に「だまされた」のではなく、彼の覚悟に感動し、自らのリスクを顧みずに助けたのです。

この弁慶は、商標にも登場しています。

そのデザインは、同じく商標になった『忠臣蔵』の由良之助(ゆらのすけ)に負けず劣らず、堂々とした力強い姿が特徴です。弁慶が使われた商標の指定商品は、由良之助と同じ「木綿織物」。これは、おそらく木綿の丈夫さや力強さを象徴するキャラクターとして選ばれたのでしょう。

弁慶のように、忠誠心と勇気あふれる人物が商標になることで、商品にも「信頼」「強さ」といった価値が伝わるのかもしれませんね。

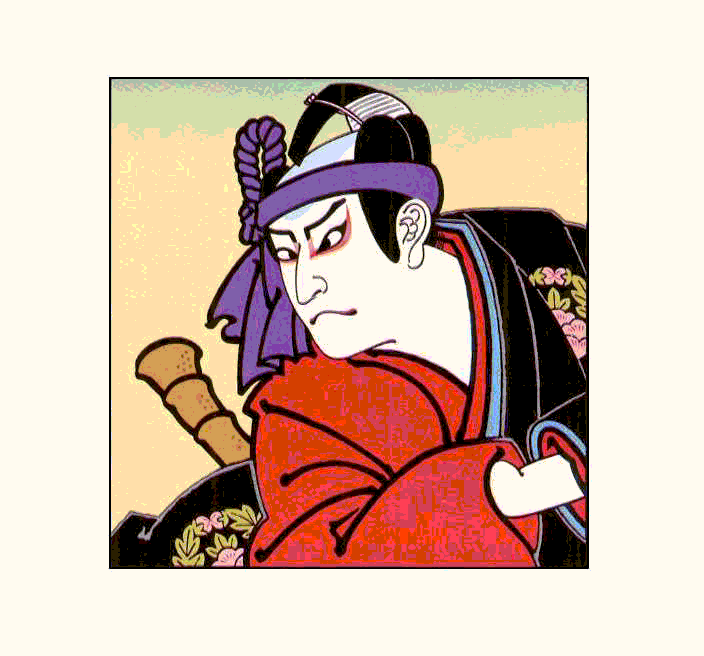

(3)商標になった人気者「助六」〜粋で華やかな歌舞伎のヒーロー〜

特許庁の商標公報より引用

- 商標登録第5137289号(更新せず現在では権利失効)

- 権利者:株式会社大阪屋昆布店

- 出願日:2007年6月5日

- 登録日:2008年6月6日

- 指定役務:第35類「加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

歌舞伎の人気演目「助六由縁江戸桜(すけろくゆかりのえどざくら)」(通称「助六」)の主人公・助六は、粋でかっこいいモテ男として知られています。しかし、その正体は、仇討ちを控えた武士。彼が吉原に入り浸るのには、実は深い理由があるのです。

助六のストーリー:粋な男の隠された目的

助六の目的は、「友切丸」という宝刀を探し出すこと。そのため、人々が集まる華やかな吉原で、わざと喧嘩を仕掛け、相手に刀を抜かせようとします。そんな彼を取り巻くのは、美しい花魁・揚巻(あげまき)と、彼女に言い寄る意休(いきゅう)。物語は、意休が持つ「友切丸」を助六が取り返す展開へと進みます。

「助六寿司」の由来

助六の名は、なんと「助六寿司」にも影響を与えています。助六寿司とは、いなり寿司と巻き寿司のセットのこと。この組み合わせは、助六と揚巻の二人を象徴しているとも言われています。

舞台の見どころ

「助六」の舞台は、華やかな衣装と豪華な演出が魅力。また、当時の流行を取り入れたアドリブや商品の宣伝が織り交ぜられ、観客を笑わせる場面も多くあります。

紫の鉢巻の意味

商標などで描かれる助六は、紫色の鉢巻を巻いています。これを「病鉢巻」と混同する人もいますが、実は全く別のもの。時代劇の病鉢巻は顔の左側で結びますが、助六の鉢巻は右側。これは「粋でファッショナブルな健康な男」を象徴するアイテムであり、彼のかっこよさを際立たせるポイントなのです。

助六は、ただの粋な男ではなく、義理と勇気を兼ね備えた魅力的なキャラクター。その人気は、舞台の枠を超え、商標や食文化にも影響を与えるほどです。

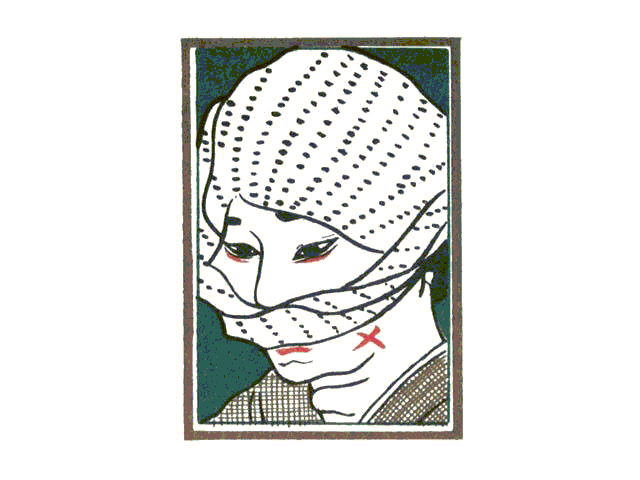

(4)商標になった歌舞伎の人気キャラクター——与三郎

与三郎とは?

特許庁の商標公報より引用

- 商標登録第2237065号(更新せず現在では権利失効)

- 権利者:有限会社福井商店

- 出願日:1987年4月27日

- 登録日:1990年6月28日

- 指定商品:第30類「せんべい,あられ,おこし,かりんとう,いり豆,もなかの皮,甘納豆,もなか」

与三郎は、歌舞伎の名作『与話情浮名横櫛(よわなさけ うきなの よこぐし)』、通称「切られ与三」の主人公です。この演目は、昭和の歌手・春日八郎さんが歌にしたことでも知られ、ある世代の方には特に馴染みがあるかもしれません。

物語のあらすじ

江戸の大商人の養子である与三郎は、放蕩生活の末に木更津で謹慎を言い渡されます。そんな中、お富という女性と出会い、激しく恋に落ちます。しかし、お富にはすでに夫がいました。関係が露見し、怒った夫によって与三郎は執拗に斬りつけられ、瀕死の重傷を負います。一方、お富も絶望の末に海へ身を投げます。

それから3年——。家を勘当された与三郎は、ごろつき仲間の蝙蝠安(こうもりやす)とともに金持ちの家へゆすりに向かいます。ところが、そこで出会ったのは、死んだはずのお富だったのです……。

与三郎が商標に?

歌舞伎の人気キャラクターである与三郎の名前や「切られ与三」の通称は、登録される商標に採用されたほどの知名度があります。彼の数奇な運命や名台詞は、今もなお多くの人の心を惹きつけています。

4.まとめ

歌舞伎は、時代の波に揉まれながらも、その魅力を失うことなく受け継がれてきた日本の伝統芸能です。過去には何度も禁止されるなどの困難に直面しましたが、そのたびに創意工夫を重ね、観客の心をつかむ演出を取り入れながら進化を続けてきました。そうして生まれた数々の名作は、今もなお多くの人々を魅了し続けています。

「難しそう」と思っていた方も、一度舞台を体験してみてください。ストーリーの奥深さ、登場人物の個性、そして演者の圧倒的な技術に引き込まれるはずです。お気に入りの演目やキャラクターに出会えば、きっと歌舞伎の世界がもっと身近に感じられるでしょう。

また、歌舞伎の登場人物や演目が商標として登録されることもあり、それがブランドや商品名として活用される例も増えています。伝統と現代ビジネスの融合が生む新たな価値にも注目してみてはいかがでしょうか。

ファーイースト国際特許事務所所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247