索 引

出版物の装丁が”似ている”とき、どこからがアウトか?

1. ケースの概要:ベストセラーに”酷似本”が並んだ

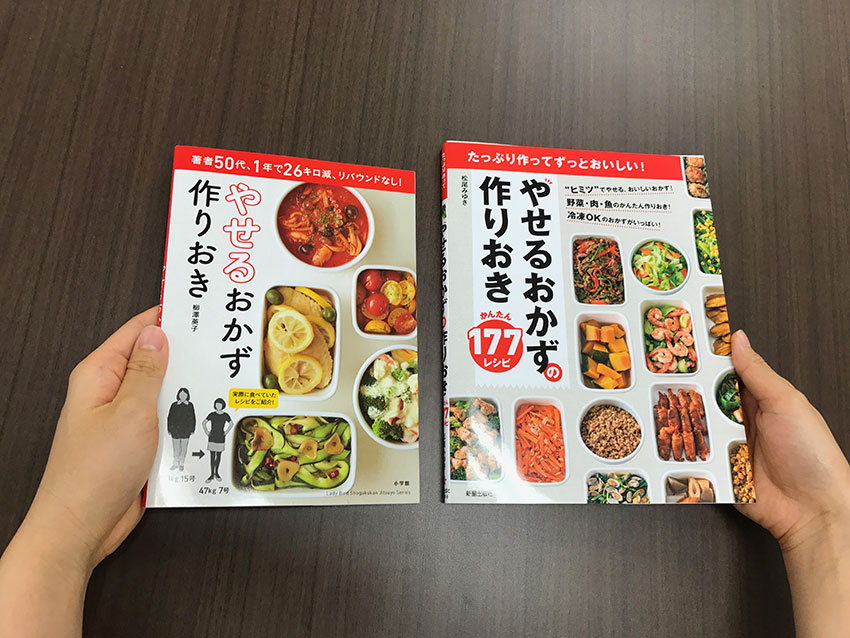

書店で思わず二度見してしまう光景が、以前話題になったことがあります。シリーズ累計200万部超のベストセラー『やせるおかず 作りおき』(小学館)と、それに続く形で新星出版から発売された『やせるおかずの作りおき』が、書棚に並んで陳列されていたのです。

両書は、タイトルの言い回しの近さだけでなく、表紙上部の赤い帯に白抜き文字、白いプラスチック容器に盛られた作りおき料理を規則的に配置するレイアウトなど、需要者である読者の目線で「似ている」と感じやすい要素を複数共有していました。

こうした装丁での販売は法的に許されるのでしょうか。ここで関係するのが、意匠法・商標法・著作権法・不正競争防止法という四つの枠組みです。

「似ている本のデザイン」は何法で争うのか

まず意匠法は、登録した意匠(デザイン)に独占排他権を与える制度です。今回の装丁について小学館側が意匠登録をしていない以上、意匠権に基づく差止めは原則として主張できません。このため主戦場は、商標法・著作権法・不正競争防止法の三つに移ります。

2. タイトルは商標権侵害か:識別力と効力制限

登録の事実と保護される”核”を確認してみましょう。

特許庁公開の商標公報より引用

『やせるおかず 作りおき』は、実際に商標登録(商標登録第5855215号/出願:2015年12月18日、登録:2016年6月3日/権利者:小学館)が存在します。登録商標には「やせおか」の表示が配されており、これは造語として自他商品識別力を有する部分、すなわち権利の中核となる部分です。

一方で「やせるおかず 作りおき」という語は、書籍の内容であるダイエット向けの作りおきレシピを直接説明する表示と評価されやすく、商標法上は内容を普通に表示する標章を普通に用いる行為に対して商標権の効力が及びにくいという原則が働きます。

したがって、文字どおりの説明として同種の語句を用いたからといって、直ちに商標権侵害になるとは限りません。

本件のような書籍タイトルの近似は、造語部分である「やせおか」にただ乗りしているかが争点であり、説明的な語句の類似のみでは差止めは難しいのが一般的な見立てです。

3. “そっくり装丁”は著作権侵害か:アイデアと表現の境目

レイアウトの共通点だけで侵害と言えるのかを検討してみましょう。

表紙の色調、赤帯と白抜き文字、容器入り料理のマス目配置といったコンセプトレベルの共通性は、著作権法が保護する「創作的な表現」そのものではありません。著作権が問題にするのは、具体的表現の複製や翻案です。

本件で、片方のデータを取り込みトレースしたと推認できるほどの一致や、独自のタイポグラフィ・写真・配置の具体的同一性が立証できない限り、著作権侵害の主張はハードルが高いのが実務感覚です。

すなわち、色使い・題名・料理写真という素材選択自体は誰でも自由に使えるため、似ていても著作権の射程に入らないことが多いのです。

4. それでも止められる可能性:不正競争防止法

商標と著作権の隙間を埋める混同惹起の規制が存在します。そこで浮上するのが不正競争防止法です。同法は、他人の商品等表示(トレードドレスを含む)として周知・著名な表示に需要者の混同を生じさせる態様で便乗する行為を禁じています。

『やせるおかず 作りおき』はシリーズで広く露出し、装丁全体が源泉表示として機能していたと評価しうる土壌がありました。

店頭での並びやネット書店のサムネイル表示を通じ、頼まれた本と別の本を誤って手に取る程度の混同が生じうるのであれば、差止めの余地があると判断される可能性があります。

ただし前提として「元の装丁が周知・著名であること」が求められます。知名度が乏しい段階では、単なる「偶然の類似」や「流行デザインの同時採用」にとどまり、同法違反の成立は容易ではありません。

5. デザイナーが同一ならセーフ?——答えはNO

両書のアートディレクションに同一人物が関わっていた点は事実として注目されました。

しかし、デザイナーが同じでも、権利主体である著作権者や商品表示の帰属先は別になりえます。著作権の複製権は譲渡可能で、案件ごとに著作権者は変わり得るからです。

同じデザイナーの関与が法的に問題なしということにはなりません。不正競争防止法も「誰がデザインしたか」ではなく「誰の表示として市場で機能しているか」を問うため、混同惹起があれば違法性の可能性は残ります。

実務的には、委託先が同一の場合ほどデザインの自己競合が起きやすいため、出版社側は契約条項での予防が不可欠です。類似案件の回避義務・クーリング期間・顧客排他の範囲等を契約に明記することが求められます。

6. その後の経緯と、この事件が教える三つの示唆

本件は最終的に、新星出版側が販売停止を受け入れた旨が小学館側から発表され、早期に収束しました。

小学館のHPの発表内容より引用

外部対立を深掘りするよりも、当事者間の話し合いでスピード解決できた点は、出版の健全なエコシステムにとっても望ましい結末だったと言えるでしょう。

この事例から得られる点があります。

一つ目は、商標・著作権で守れない領域を不正競争防止法が補完するということです。

二つ目は、装丁全体であるトレードドレスの周知化が防御となるということです。

広告・露出・シリーズ統一で、表示としての力を育てることが肝要です。

三つ目は、制作体制のガバナンスです。デザイナーや制作会社が重複するときほど、近似の再発防止条項とクリエイティブ・レビューのワークフローを設計しましょう。色帯やグリッド、写真モチーフ、タイトルの呼称テスト等を体系的に実施することで、リスクを低減できます。

7. 実務家のチェックポイント(編集・営業・法務で共有したい)

タイトル設計においては、説明的語句と造語・シリーズ記号を明確に分離し、識別力の核となる造語・略称を早期に育てることが求められます。

装丁の一貫性については、シリーズで色域・帯配置・写真スタイル・タイポを統一し、見ただけで自社シリーズと分かる状態を保つことが重要です。

クリアランス運用では、競合ベストセラーのサムネイル縮小検証、つまり遠目確認を含む混同テストを導入することが有効です。

契約面の事前チェックとしては、デザイナーとの契約に近似案件の事前告知義務・一定期間の排他・秘密保持を明記する必要があります。

権利ポートフォリオでは、商標である造語・略称・シリーズロゴと、必要に応じた意匠・著作権譲渡確認をセットで運用することで、多層的な保護を実現できます。

8. まとめ

本件は、「似せたつもりはなくても、結果として混同が生じれば責任は問われうる」ことを出版界に広める形になりました。商標や著作権の議論だけでは拾い切れない装丁の問題点が、不正競争防止法という混同防止のルールによりフォローされる構図があることを知っておけば、次の企画会議での判断力は向上します。

デザインは目につきます。他社との混同が生じないようにして読者の信頼を守る。これが、商標・ブランド実務のプロとして伝えたいポイントです。

この問題について、日本テレビ『news every.』および『スッキリ』でそれぞれ2017年6月13日・14日に私の解説が放映されました。

ファーイースト国際特許事務所

所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247