索引

前回までのあらすじ:ストップ・ザ偽物!〜「梅ケ枝餅」商標法違反事件のポイントその1〜

無断で「梅ケ枝餅」を販売した業者が以前商標法違反で逮捕されました。逮捕当時は完全一致する条件の商標権は存在しなかったものの、商標権の効力は類似する範囲まで及ぶ点がポイントでした。

ここから論点が一段深くなります。

侵害者側は、自分は商標権を保有している。だから大丈夫だと思ったと供述しました。この供述が通用するのか。これが今回取り上げる論点です。

福岡の名物として知られる「梅ケ枝餅」。この商標をめぐる事件は、実はただの“盗用”や“類似”といった単純な話ではありません。

供述の内容によっては、侵害者側が保有する商標権が消滅してしまう可能性もあるのです。

この背景を商標の専門家が解説します。

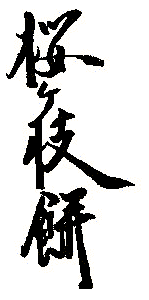

1.「桜ケ枝餅」はれっきとした登録商標だった!

■男性が類似品「桜ケ枝餅」を商標登録!?

(商標権を侵害した)男は類似品を「桜ケ枝餅」と商標登録しながら、実際には「梅ケ枝餅」として販売していた…。崩し文字を使っていて「崩し文字が商標登録されているとは知らなかった」と容疑を否認しているという。

西日本新聞 2018年4月12日付

2018年4月20日当時の特許情報プラットフォームによると、確かに「桜ケ枝餅」という商標が登録されていました。

特許庁の商標公報より引用

- 商標登録第4660726号

- 権利者:福岡県西部移動商業協同組合

- 出願日:2002年4月25日

- 登録日:2003年4月11日

- 指定商品:第30類「餅」

この容疑者と、商標権者である「福岡県西部移動商業協同組合」との関係ははっきりしません。しかし、少なくとも「桜ケ枝餅」が登録商標であることは間違いないようです。

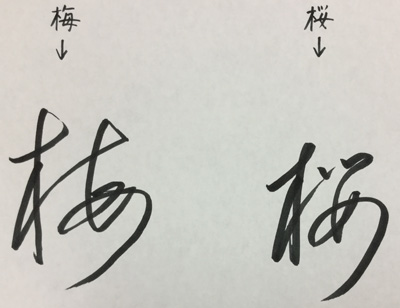

2.「梅」と「桜」は似てるのか?

草書体(いわゆる崩し字)で「梅」と「桜」を書くと、かなり似通って見えます。とはいえ、西日本新聞の報道写真に映っていた看板の文字は、誰が見ても「梅」でした。

ここでのポイントは2つあります。

2-1. 「桜ヶ枝餅」の商標権を保有していても「梅ケ枝餅」には使えない

商標法に詳しくなくても、「桜ヶ枝餅」の商標権を保有しているから、他人が保有している商標権に関係なく「梅ケ枝餅」を使える、という主張が通らないことは分かると思います。

商標法では、先行商標権の権利と衝突するような商標の登録を認めないとする規定があります(商標法第4条第1項第11号)。

ですので、「桜ヶ枝餅」の商標権と「梅ケ枝餅」の商標権が、並列するなら、両者は類似しない、ということです。

「桜ヶ枝餅」の商標権を保有していても、何ら関係のない「梅ケ枝餅」の商標を使える理由にはならない、ということです。

2-2. 「桜ヶ枝餅」の商標権の権利範囲が違う

上記の「桜ヶ枝餅」の商標権は、もちの商品をカバーしていますが、肝心かなめの「もち菓子」をカバーしていません。なおさら「梅ケ枝餅」の権利とは関係がないことになります。

もし容疑者と商標権者が深い関係にあったり、同一視できるような立場にあると誤解されるような場合には、「桜ケ枝餅」の商標としての存在意義が危ぶまれる可能性もあります。どういうことなのでしょうか?

3.「桜ケ枝餅」の商標権が取り消されてしまうかも!?

商標権には「自分の登録商標を独占的に使える権利」がある一方、「登録した商標を正しく使い続ける義務」も伴います。使っていない、あるいは不適切に使っている商標に対しては、法的なペナルティ(取り消し審判)のリスクがあるのです。

ここでは、取り消しの可能性が考えられる主な審判を3つ紹介します。

(1)不使用取消審判(商標法第50条)

商標法第50条

継続して3年以上、日本国内で商標権者などが登録商標を使用していない場合、何人も取り消しを求める審判を請求できる。

商標法は「実際に使われて初めて信用が蓄積するもの」という考え方です。そのため長期間使われていない商標は、保護されるだけの信用がないとみなされ、他の人が使う道を開くためにも取り消されることがあります。

ポイント

3年以上連続で使用していないと、不使用取消審判が請求されるリスクがあります。

- 「何人でも」請求できるため、赤の他人が興味本位や義憤による請求をする可能性もゼロではない

- 「もち菓子」として使っても「餅」の指定商品には該当せず、使用実績が認められない…という落とし穴があるかもしれない

(2)商標不正使用取消審判(商標法第51条)

商標法第51条

商標権者が、故意に他人の登録商標に似せた商標を使うなど不正な使用を行い、商品の品質誤認や混同を生じさせた場合、何人も取り消しを求める審判を請求できる。

さらに、取消審決が確定してから5年間は、同じ商標を再登録できない。

つまり、自分の登録商標を利用して、わざと他人の商標に混同するような形で使い始めた場合に適用されるペナルティです。

ポイント

- 他人が販売するものと間違えられるような形で商標を変形し、使用した場合に該当。

- 一度取り消されると、5年間は同じ商標を登録できないという重い罰則。

(3)商標使用権者不正使用取消審判(商標法第53条)

商標法第53条

専用使用権者や通常使用権者が不正な使用をして混同を生じさせたときも、何人も取り消し審判を請求できる。

商標権者が知らなかった場合や相当の注意をしていた場合は除外される。

取り消し確定から5年は再登録不可。

これは上記(2)と似ていますが、商標権者だけでなく、使用を許諾された側(使用権者)の不正行為についても取り消し対象にする制度です。監督すべき立場の商標権者にも責任が及ぶのがポイントです。

4.本件での最大リスクは「不使用取消審判」?

「桜ケ枝餅」の指定商品は「餅」です。一方、容疑者が実際に販売したのは「梅ケ枝餅」で、形としては「もち菓子」と見るのが自然とも考えられます。

不使用取消審判の可能性

もし「桜ケ枝餅」という登録商標が、実は3年以上きちんと“餅”として使用されていないとなれば、不使用取消審判を起こされるリスクが最も高いといえます。

5.まとめ:商標は“使ってこそ”価値が生まれる!

商標は、実際に使用を続けることで初めて「誰かの信頼」が蓄積し、“ブランド”としての価値が高まります。

逆に、使わない・使い方を誤ると、その商標を失う危険性が出てくることを知っておきましょう。

隣の芝生は青い?

他人の商標が魅力的に見えるかもしれませんが、自分の商標をコツコツ使って育てることこそが最大の武器になります。

せっかくの権利を無駄にしないために

一時的な目先の利益や小細工で、商標権を失ってしまうケースは少なくありません。正しく使用し、そこに信頼を積み重ねることで、唯一無二のブランドを育てていきましょう。

■SNSシェアのお願い

今回の「梅ケ枝餅」事件が示すように、商標は正しく使わないと“取り消し”や“混同”という大きなリスクを背負うことになります。

これから商標を取ろうとしている方はもちろん、すでに商標をお持ちの方にも、大切な権利を守るためにぜひシェアしていただきたい情報です。

もし、周囲に「商標ってどうすればいいの?」「すでに登録してるけど放置してる…」という方がいれば、この記事をシェアして教えてあげてください。大事な商標を失わないよう、正しい知識でしっかり守りましょう!

(執筆:商標登録のプロ/ファーイースト国際特許事務所代表 平野泰弘弁理士)