索 引

知らずに損する権利の空白と対処法

近年、商標登録において「アクセサリー(身飾品)は指定しているものの、キーホルダーは指定していない」という権利の空白が急増しています。

この現象は一見些細に思えるかもしれませんが、ブランド保護において深刻な問題を引き起こす可能性があります。

本記事では、J-PlatPatの検索データから明らかになった実態と、その背景にある構造的な問題、そして消費者とブランド担当者双方が知っておくべき対処法について詳しく解説します。

1. 急増する「キーホルダー抜け」登録の実態

データが示す明確な転換点

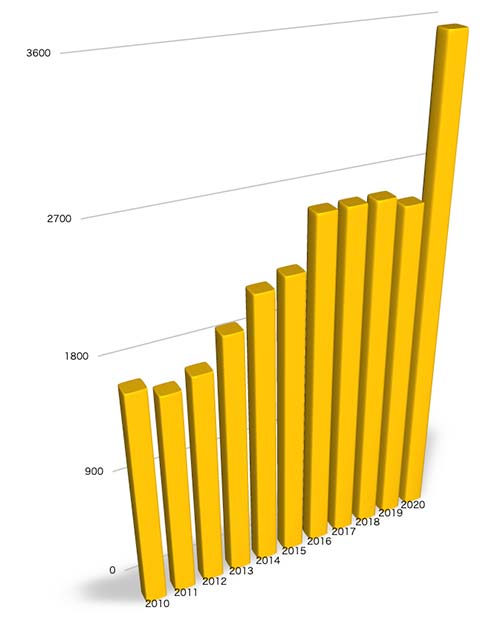

J-PlatPatの検索結果を基に集計したデータによると、2020年を境に状況が大きく変化しています。簡単にパッと目につく権利範囲を拾って願書を作成し、内容に漏れがないかどうかを検討することなしに、そのままパッと特許庁に願書を提出している実務が横行しているように、私にはみえます。単位時間あたりに出願する件数を増やす方向に、大きく舵を切った、ということです。

Fig.1 アクセサリーの身飾品分野でもキーホルダーの商標権権利漏れが増加している

2018年から2019年にかけては、年間約2,200件程度で推移していた「アクセサリーは含むがキーホルダーは含まない」登録件数が、2020年には3,568件と前年比62%もの急増を記録しました。

その後も高水準が続き、2021年には4,256件、2022年には4,444件とピークに達しています。

2023年以降はやや減少傾向にあるものの、2024年時点でも3,310件と、2018-2019年の水準を大きく上回る状態が続いています。この5年間の平均件数は約3,800件となり、それ以前と比較して約70%増加という状況です。

数字が物語る構造的な変化

この急激な増加は、単なる一時的な現象ではありません。

2020年以降、商標出願の実務において何らかの構造的な変化が起きていることを示しています。

注目すべきは、この増加が特定の年だけでなく、継続的に高い水準を維持している点です。これは業界全体の慣行や認識が変化したことを示唆しています。

2. なぜ「キーホルダー抜け」が発生するのか

出願実務における3つの主要因

この現象の背景には、商標出願の実務における以下の要因が複雑に絡み合っています。

出願の迅速化を優先

第一に、出願の迅速化を優先する傾向があります。

ビジネスの展開スピードが速まる中、主力商品であるアクセサリーのみを先行して出願し、周辺商品については後回しにするケースが増えています。

しかし、この判断が後に大きなコストとなって跳ね返ってくることを認識していない出願人が多いのが実情です。業者側としても追加の手数料をもらえない範囲の内容を充実させてもムダ働きになります。それどころか、追加手数料をもらえない範囲を充実させて、他社の権利範囲と衝突が起きると機械的な一律処理ができなくなり、単位時間あたりの処理件数が減る等のデメリットがあり、是正ブレーキが効きにくい背景もあります。

先行商標との抵触を回避するための戦略的な選択

第二に、先行商標との抵触を回避するための戦略的な選択があります。

指定商品の範囲を狭めることで、既存の商標との衝突リスクを低減できます。審査における拒絶理由を受けにくくなるため、形式的な合格率を重視する場合には有効な戦術に見えます。

しかし、これは同時に自社の権利範囲も狭めることを意味し、将来的なブランド展開の足かせとなる可能性があります。

挑戦すれば合格できたかもしれないのに、最初から登録できる可能性を全て切り捨てると、挑戦すれば合格できたかも、との禍根を後々残します。業者側としても、審査官との折衝は経験の浅い層では難しいので、できれば審査官の折衝を回避して、大量の出願を捌く方向に舵を切ります。

費用構造に関する根本的な誤解

第三に、費用構造に関する根本的な誤解があります。

多くの出願人や代理人が見落としがちなのが、第14類という同一区分内でキーホルダーを併記しても、商標登録の官費や更新時の維持費は変わらないという事実です。

一方で、後から追加しようとすると別の出願として扱われ、初回と同等の費用が改めて必要になります。

つまり、最初から含めておけば追加費用なしで済んだものが、後から追加すると実質的に倍の費用がかかることになるのです。

商標制度の仕組みが生む落とし穴

日本の商標制度では、出願後に指定商品を追加することはできません。これは国際的にも一般的なルールですが、この制約が「キーホルダー抜け」問題を深刻化させています。

また、アクセサリー(身飾品)とキーホルダーは、同じ第14類に属しながらも、特許庁の審査実務では非類似の商品として扱われます。

これは一般的な感覚とは異なるかもしれませんが、商標法上の保護範囲を考える上では重要な区別です。身飾品の商標権を持っていても、それだけではキーホルダーへの保護は及ばないのです。

3. 消費者が直面するリスクと対策

ブランド価値の毀損という見えない脅威

「キーホルダー抜け」は一見すると事業者側の問題のように思えますが、実は消費者にも大きな影響を及ぼします。

正規ブランドがキーホルダーの商標権を持っていない場合、第三者が同じブランド名を使用したキーホルダーを製造・販売しても、商標権侵害として差し止めることができません。

結果として、品質の劣る模倣品が市場に出回り、それを正規品と誤認して購入してしまう消費者が出てきます。

特に人気ブランドのキーホルダーは、比較的安価なアイテムとして購入されることが多く、ギフトとしても選ばれやすい商品です。

贈り物として購入したキーホルダーが実は非正規品だったという事態は、贈る側・受け取る側双方にとって不幸な結果となります。

賢い消費者としての自衛策

このような状況から身を守るために、消費者として以下の点に注意を払うことが重要です。

購入時は正規販売ルートを優先的に利用

購入時は正規販売ルートを優先的に利用しましょう。直営店、公式オンラインストア、正規取扱店での購入が最も安全です。特にキーホルダーやストラップなどの小物類は、フリマアプリや個人輸入サイトで多く取引されていますが、これらのプラットフォームでは真贋の判断が困難な場合があります。

公式サイトや正規代理店のウェブサイトで、正規品の特徴や偽造防止対策について確認することも有効です。多くのブランドが独自の認証システムやホログラムシールなどを採用しており、これらの情報を事前に把握しておくことで、偽物を掴まされるリスクを減らせます。

価格があまりにも安い場合は特に注意が必要です。正規品の市場価格から大きく乖離した価格設定は、非正規品である可能性を示唆しています。「在庫処分」「並行輸入」といった謳い文句にも慎重になる必要があります。

4. ブランド担当者が今すぐ確認すべきポイント

出願前の戦略的検討事項

商標出願を検討している企業やブランド担当者にとって、以下の点を事前に確認することが極めて重要です。

現在だけではなく未来もみる

まず、現在の商品ラインナップだけでなく、将来的な展開可能性を含めて検討する必要があります。

販促品やノベルティグッズの延長としてキーホルダーを製作販売する可能性はないでしょうか。限定コラボレーション企画や記念品として、キーホルダーやストラップを展開する計画はありませんか。これらの可能性が少しでもある場合は、初回出願時に含めておくことを強く推奨します。

競合他社の動向を分析する

次に、競合他社の動向を分析することも重要です。同業他社がキーホルダーを含めた商標登録をしている場合、自社だけが権利を持たないことは競争上不利になる可能性があります。市場における商品展開の幅を狭めることにもつながりかねません。

社内体制の見直しと改善

商標管理の体制を見直すことも必要です。出願の意思決定プロセスに、マーケティング部門や商品企画部門を巻き込むことで、将来の商品展開を見据えた包括的な権利取得が可能になります。

具体的には、商標出願の承認フローに「周辺グッズ展開の可能性チェック」という項目を追加することをお勧めします。

これにより、機械的に主力商品だけを指定するのではなく、ブランド全体の保護戦略を考慮した出願が可能になります。

また、出願時の指定商品リストを一元管理し、定期的に見直す体制を構築することも重要です。どの商品カテゴリーで権利を持っているか、どこに空白があるかを可視化することで、必要に応じて追加出願を検討できます。

費用対効果の正しい理解

改めて強調しますが、同一区分内での商品追加は、官費や維持費の観点からは追加コストがかかりません。第14類でアクセサリーを指定する際、キーホルダーを含めても含めなくても、特許庁に支払う費用は同じです。

一方、後から別出願でキーホルダーを追加する場合、出願料、登録料、更新料すべてが新規に発生します。

10年間の権利維持を考えると、その差額は決して小さくありません。さらに、別出願となることで管理の手間も倍増し、更新時期の管理ミスによる権利失効のリスクも高まります。

5. よくある誤解と正しい理解

「アクセサリーがあればキーホルダーも守れる」という誤解

最も多い誤解が、「アクセサリー(身飾品)の商標権があれば、関連商品であるキーホルダーも自動的に保護される」というものです。しかし、これは完全な誤解です。

商標法における類似商品の範囲は、一般的な感覚とは異なる基準で定められています。アクセサリーとキーホルダーは、消費者の目には関連商品に見えても、商標法上は非類似として扱われます。これは長年の審査実務と判例によって確立された基準であり、今後も変更される可能性は低いと考えられます。

「後から追加すればいい」という楽観論の危険性

「必要になったら後から追加出願すればいい」という考え方も危険です。前述の通り、後からの追加は別出願となり、費用が二重にかかります。

未申請の権利範囲を他人に取得されてしまう危険性

さらに深刻なのは、その間に第三者が同じ商標でキーホルダーの権利を取得してしまう可能性があることです。特に人気ブランドの場合、わずかな隙を狙って類似商標を出願する業者が存在します。一度第三者に権利を取られてしまうと、取り戻すには交渉や訴訟といった多大なコストと時間が必要になります。

6. 今後の展望と提言

業界全体での認識改革の必要性

2020年以降の「キーホルダー抜け」急増は、商標出願実務における構造的な問題を浮き彫りにしています。この問題を解決するためには、出願人、代理人それぞれが意識を変える必要があります。

出願人は、短期的な費用削減や審査通過率にとらわれず、長期的なブランド保護戦略を重視すべきです。

代理人は、クライアントに対して適切な助言を行い、将来のリスクを説明する責任があります。出願人が適切な判断をできるよう支援することが求められます。

デジタル時代における商標保護の重要性

オンラインでの商品販売が一般化した現代において、商標権の空白は以前よりも大きなリスクとなっています。ECサイトやSNSを通じて、非正規品が瞬時に拡散される可能性があるからです。

特にキーホルダーのような小物は、海外の製造業者が容易に模倣でき、越境ECを通じて日本市場に流入してきます。商標権という法的な武器を持たない限り、これらの模倣品に対抗することは困難です。

7. まとめ:最初の一手で決まる商標戦略

商標登録における「キーホルダー抜け」問題は、一見些細な見落としのように思えますが、ブランド保護において重大な影響を及ぼす可能性があります。

2020年以降の急増データが示すように、これは個別の問題ではなく、業界全体で起きている構造的な課題です。

重要なのは、商標出願は「最初の一手」で勝負が決まるということです。出願後の追加はできず、後からの修正には別出願という形で倍のコストがかかります。だからこそ、初回出願時に将来を見据えた包括的な権利取得を行うことが、最も確実で経済的な選択となるのです。

消費者にとっては、正規品を確実に入手するための知識と注意が必要です。ブランド担当者にとっては、短期的な効率化ではなく、長期的なブランド価値の保護を優先した商標戦略が求められています。

この記事が、より適切な商標保護の実現と、消費者の利益保護につながることを願っています。商標は単なる法的な権利ではなく、ブランドと消費者をつなぐ信頼の証です。その信頼を守るために、今一度、自社の商標戦略を見直してみてはいかがでしょうか。

ファーイースト国際特許事務所所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247