索 引

「洋服は取った。——でも、ベルトは?」

出願書の”たった一行”が、ブランドの守備範囲を10年単位で狭めます。

1. はじめに——商標権で目立つ”もう一つの抜け”

商標登録は、指定商品・指定役務の書きぶりで権利の実効性が大きく変わる手続です。2020年を境に、権利の取得忘れが疑われる案件が目につくようになっています。

ではベルトはどうでしょうか。結論から言えば、やはり”抜け”があるのではないか、との点が統計データに現れています。

実務家の感覚からすると、洋服を入れるなら同じ第25類の「ベルト」を同時に記載するのが自然です。にもかかわらず、なぜ欠落が起きるのか。本稿では、その仕組みとリスクをデータと実務の視点で解きほぐします。

2. なぜ「無料で足せる」はずのベルトを外すのか

第25類(被服)で出願する際、印紙代(特許庁への手数料)は区分単位で計算されます。

同一区分内での指定商品の”追加”は原則として印紙代を押し上げません。代理人報酬は事務所ごとにポリシー差がありますが、少なくとも特許庁に支払う印紙代では洋服にベルトを添えること自体で費用が跳ね上がる構造にはなっていないのが基本です。

ここで重要なのは、出願後に指定商品を”追加”することはできないというルールです。

減縮は可能でも拡張は不可となっています。つまり、最初にベルトを書かなかったツケは後から必ず「別出願」というコストで跳ね返るのです。

だったら最初から「被服、ベルト…」と同一区分内で取り切るのが合理的です。にもかかわらずベルトだけ抜けている案件がある。これは偶然では説明しきれません。

3. 「ひな型コピペ」が量産する同型ミス——私が見るメカニズム

2020年を境に、洋服は入っているのにベルトが抜けている出願が目に見えて増えました。本件以外にも発生している抜けと軌を一にする現象です。

実務的に考えられる仮説は、願書ひな型の使い回しです。

「洋服=洋服関連一式が取れる」と誤解したまま、”洋服”だけが固定で入ったテンプレートを流用すれば、ベルトや下着といった”同一区分の中核商品”が丸ごと落ちることは十分起こり得ます。

4. データで見る”屈曲点”——2019〜2024年の推移

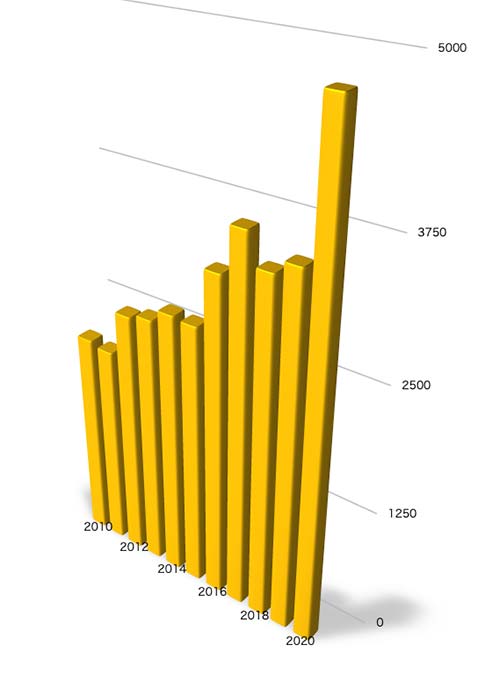

Fig.1 各年度別の商標権に洋服を含むがベルトの権利漏れが疑われる商標権数の推移を表したグラフ

私の調査で、「洋服を含むがベルトを含まない商標権」に該当する件数は次のように推移しました。

- 2019年:3,195件

- 2020年:4,717件(前年比 +47.6%)

- 2021年:5,672件(同 +20.2%)

- 2022年:5,925件(同 +4.5%)

- 2023年:4,072件(同 −31.3%)

- 2024年:4,380件(同 +7.6%)

2020年に大きな変化が現れ、その後もしばらく高止まりしています。洋服を入れておきながらベルトだけを外す合理性は実務上乏しいため、”テンプレート由来の構造的ミス”という読みが整合的です。

もちろん、自己出願(本人出願)の増加という説明もあり得ます。ただ、複数分野で同型の抜けが同時多発している事実と併せて考えると、雛形の設計や運用に問題がある可能性を無視できません。

5. なぜこの仕組みは”回ってしまう”のか——収益化ロジックの盲点

実務の現場を知る立場から、こうした”権利の取り残し”が仕組みとして温存されやすい理由を、段階を追って説明します。

調査が一気に楽になる

指定商品を狭く刻むほど先行調査の射程が短くなり、短時間で「安全」な結論にたどり着けます。広く同一区分を取り切るには、類似群の横断チェックが不可欠です。ここを省けばスループットは上がります。

願書作成が簡単になる

依頼者の要望をそのままテンプレートの空欄に1〜2語入れて提出、という運用に近づきます。同一区分で無料で足せる可能性まで脳内に常時ロードしていないと、ベルトや下着がスルッと抜けるのは不思議ではありません。

グレーを避けて”通りやすいところ”だけ取る

審査で交渉が必要なグレー領域は避け、最初から安全地帯だけを申請すれば、高い合格率が演出できます。短納期・高回転のオペレーションでは、「落ちにくい狭い指定」に収斂しがちです。

登録時手数料の”取りはぐれ”回避

広く攻めて拒絶理由が出ると、応答コストがかかり、登録時期も遅れます。そこで最初から狭く行く。結果、登録まで一直線になり、見かけのKPI(合格率・スピード)は向上します。

これらの要因が同時に働くと、「区分内の取りこぼし」が構造化されます。依頼者が最小コストと登録の可否にフォーカスする傾向が強いほど、”気づかれにくい最適化”として機能してしまうのです。

6. 「相場の1/4で、権利範囲も1/4」に。依頼者が見落としやすいポイント

商標の強さ・広さは、願書に列挙された”互いに類似しない”指定の幅で決まります。記載が多く見えても、似たものばかりなら権利のアウトラインは広がりません。

依頼者が「欲しい品目が書いてあるか」だけを点検し、”無料で足せたはずの同一区分のコア”まで検証しないと、静かに守備範囲が削られる結果になります。

だからこそ、第25類の洋服を取るなら、ベルトは”初回で入れておく”。これが実務の鉄則です。

7. いますぐできるセルフディフェンス。実務家のチェックポイント

文章で流れを保ちつつ、要所をコンパクトに押さえます。出願前に、次の3つの質問を自分/代理人に投げかけてください。

同一区分の”無料で足せる”範囲を全部洗い出したか?

第25類なら、被服(洋服)+ベルト(場合によっては靴)はまず一次候補です。特許庁に支払う印紙代は区分単位であることを踏まえ、区分内のコア商品を出願初期で取り切る前提で検討しましょう。

出願書のドラフトを”語でなく群”で点検したか?

単語の有無ではなく、類似群コードの粒度で漏れをチェックするのが安全です。実務では類似群の取りこぼしが実害に直結します。

「後から追加はできない」を全員が理解しているか?

出願後に追加は不可(減縮のみ可)。別出願=別費用になるリスクを、社内・クライアント・経営層まで周知してください。

8. ケースで理解する。ベルトを入れ忘れたら何が起きるか

1回目の出願で「被服」だけを指定したとします。ブランドが伸び、アクセントとしてのベルトの展開を思い立つ。しかし同一ブランド名での”ベルト”は権利外です。販売直前に類似他社の登録に気づけば、企画停止や名称変更が必要になるかもしれません。

逆に、最初の出願で被服+ベルト+靴を押さえていれば、同一区分のメインラインを一枚の傘で保護できます。差は、出願初日の一行です。

9. おわりに:ブランドは信頼の設計図。だから”ベルト、入ってますか?”

商標登録は、商品名やロゴを10年単位で守る信頼の設計図です。設計図にベルトが描かれていなければ、作業現場(市場)ではベルトを取り付けられません。

2020年前後に観測された”ベルト抜け”の増加は、出願プロセスのどこかに潜むテンプレート依存が引き起こしたシステム上の歪みと読むのが自然です。

意図的であれ無自覚であれ、依頼者の守備範囲を不必要に狭める運用は、ブランドと顧客の信頼をすり減らします。

最後にもう一度確認します。第25類の洋服を出すなら、ベルトまで含めて初回で取り切る。

それだけで、5年後・10年後の「選べる戦略」と「眠れるリスク」は、まるで違ってきます。

ファーイースト国際特許事務所

所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247